日本社会に深い衝撃を与えた神戸連続児童殺傷事件。その加害者「少年A」の両親から独占手記をスクープした元週刊文春記者、森下香枝氏の執念の取材手法は、ジャーナリズムの真髄を示しています。情報が錯綜し、過熱する報道の中で、いかにして事件の深層に迫り、信頼を構築したのか。これは、ノンフィクション作家・清武英利氏の著書『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』で描かれる、現代の記者たちの奮闘の一端です。

神戸児童殺傷事件の深層へ:メディアの使命と壁

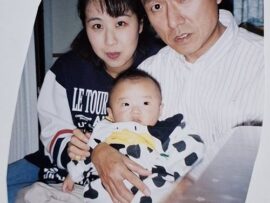

少年犯罪史上最も残忍とされる神戸連続児童殺傷事件が発生した際、森下氏は自身の担当を強く志願しました。事件は理由不明の犯行であり、「少年A」の動機や育ち、家庭環境と殺人の関連性を明らかにするのは、メディアにとって極めて重要な使命でした。しかし、当初、彼女の声は上司に相手にされず、メディア全体も暴風のような過熱取材に陥っていました。

少年Aからの犯行声明文

少年Aからの犯行声明文

編集長交代後も諦めずに説得を続けた森下氏に対し、上司は経費は出すものの、お盆休みに個人的に行くようにと指示しました。同僚が冬近くに激励に訪れた際には、彼女が夏服のままスカーフを巻いて取材を続けていたという逸話は、その並々ならぬ熱意と覚悟を物語っています。当時の編集幹部は、森下氏が不眠不休の張り込みで両親の隠れ家を突き止めたと記憶していましたが、実際は両親の避難先さえ分からない状況でした。

文春が培った伝統:手紙を通じた信頼構築

森下氏が実践したのは、週刊文春に先輩から引き継がれる伝統的な手法でした。それは、両親の友人や弁護士に対し、丹念に書かれた手紙を渡し、取次ぎを求め続けることです。単なる挨拶文ではなく、「取材者の思いが伝わるように、書き出しから工夫した文章を書け」という指導を受け、彼女はなぜ面談を希望するのか、その事情を丁寧に記しました。

スピードを重視する新聞やテレビの記者があまり手紙を書かない中、森下氏は現地を歩き、喫茶店や公園で時間をかけて手紙を書き上げ、関係者たちの郵便受けに投函し続けました。この地道で誠実なアプローチが、最終的に「少年A」の両親を説得し、独占手記という貴重なスクープへと繋がったのです。これは、事件の深層を理解するためには、単なる情報収集だけでなく、人間関係と信頼の構築がいかに重要であるかを示す事例と言えるでしょう。

清武氏の著書が伝える森下香枝氏の物語は、ジャーナリズムの根源的な価値を再認識させます。過酷な状況下でも、真実を追求し、弱者に寄り添おうとする記者の執念と、時間をかけた伝統的な取材手法が、時に速報性よりも深い洞察と社会への貢献をもたらすことを示唆しています。これは、信頼性の高い情報提供を目指す日本ニュース24時間にとって、重要な指針となります。

参考文献:

- 清武英利. 「記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記」より抜粋: 神戸連続児童殺傷事件「少年A」両親の独占手記スクープの舞台裏. Yahoo!ニュース. (2025年11月19日). https://news.yahoo.co.jp/articles/a8996d32c83fe90ffbc4068d75525a03aa59f424