その建物に足を踏み入れるなり、人を包み込むような柔らかさを感じた。居心地の良さとも言えようか。東京新宿区の外れにある、戦前から戦後にかけて一世を風靡した作家、林芙美子が愛した邸宅、現在の林芙美子記念館だ。1941(昭和16)年8月の完成は太平洋戦争に突入する直前のこと。戦時体制で贅沢が禁止される中、かくも手の込んだ家を建てることができたことに、当時の芙美子の人気ぶりがうかがえる。森光子が長く舞台で演じたことでも知られる『放浪記』は、文学好きを超えて大衆へと広がり、芙美子を人気作家へと押し上げた。

1903(明治36)年に北九州で生まれた芙美子は、両親が貧しい行商暮らしだったため、西日本各地を転々とする幼少期を送った。尾道でアルバイトをしつつ女学校を卒業すると、東京に進学した恋人を追って上京する。しかし、故郷へ戻る恋人に捨てられた芙美子は、東京でその日暮らしを送りつつ、幼いころからの憧れだった文筆家を目指した。その間の貧乏生活を描いたのが『放浪記』だった。女工や売り子、女給といった仕事を転々、食べるものにも困る生活だったが、その文章には巧みな描写力と詩情があって、逆境を跳ね返す逞しさにあふれていた。出版されたのは芙美子27歳の折、昭和恐慌のただ中で、生活に苦しむ庶民の深い共感を呼んだ。

女性の目線が随所に活かされた家

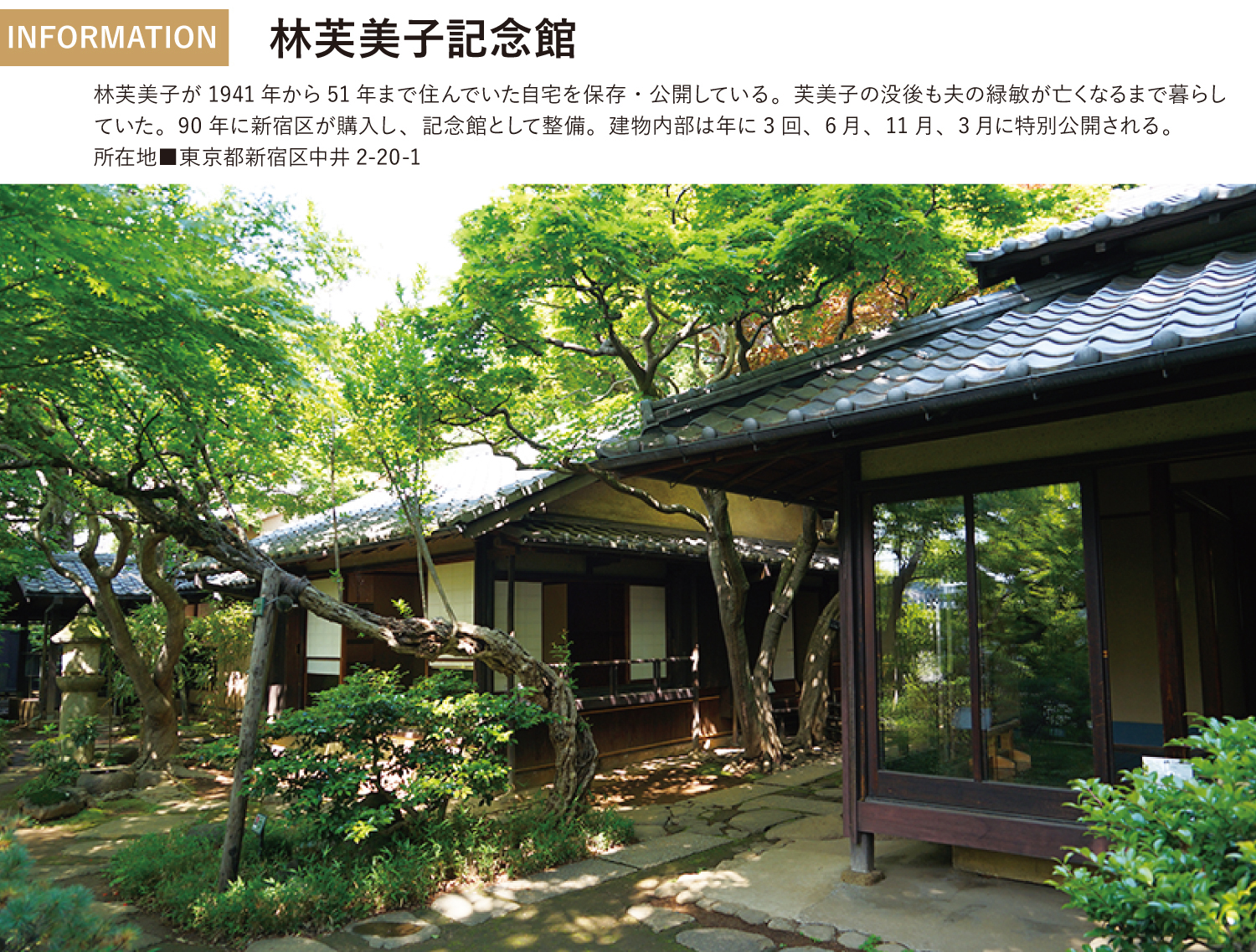

豊かな緑に囲まれた旧宅は高台にあり、坂の途中に小体な表門を構えている。中に入るなり、別世界に迷い込んだような静寂を感じるのは敷地500坪の広さゆえだろう。建築当時、個人宅には30坪の建坪制限があり、画家だった夫と別名義で2棟を造った。設計は山口文象に依頼し、芙美子は文象の弟子と大工を連れて京都に見学に赴くほどの身の入れようだった。

芙美子名義の棟にある玄関を入ると、まず3畳の取次の間があり、客間へとつながる。主に原稿を待つ編集者や記者が待機する場所だったが、床付きの8畳に坪庭がついて、簡素ながら落ち着きある一室になっている。

だが、この棟の見どころは何といっても茶の間だろう。数寄屋風の6畳の間がそうと思えぬほどゆったりと感じられる。押し入れの上段を収納式の神棚とし、下段に多くの抽斗を設けて収納の用とした。限られた建坪の中、工夫を凝らして広くすっきりと見せようとしているのだ。丹精された庭に面して幅広の廊下が回され、ガラス戸越しにたっぷりと光が入る。東西南北、風が吹き抜ける家が日本の理想、そう語っていた芙美子のこだわりが詰まったこの部屋は、一家団欒の間であった。川端康成、太宰治、坂口安吾ら、親しい作家はこの部屋に招じ入れられ、その居心地を好んでいたという。この棟には他に、使用人部屋や台所、風呂場などの水回りがあり、屋根裏に収納スペースが設けられている。

林芙美子記念館:茶の間と庭をつなぐ明るく温かい広縁

林芙美子記念館:茶の間と庭をつなぐ明るく温かい広縁

隣り合うもう一つの棟には寝室と次の間、芙美子の書斎と書庫、そして夫の大きなアトリエがあった。当初は納戸として造られたという書斎は6畳間、庭に向けて雪見障子が立てられ、執筆用の大きな座卓が置かれている。傍らには大ぶりの火鉢が据えられ、いまにも芙美子が原稿に向かうかのような気配が漂う。この室内も整然と感じるのは、箪笥やクローゼットが襖の内に隠されているからだろう。書斎の裏手は茶庭風に造作されており、蹲が置かれ、低い躙り口まで設けている。正統にこだわるのではなく、住む人間の意向が反映された造りのようだが、それでもけっして品位を失ってはいない。

全館を観て感じるのは、至るところ、狭い空間をいかに広くすっきり見せるかの工夫が凝らされ、女性ならではの感性が活かされていることだろう。これまでの名建築は男性の目線で造られたものが多く、立派に見せたいという要らぬ自己顕示が垣間見えることがある。そんなものの少しも感じられないことが、この家の居心地の良さを生んでいるのかもしれない。

林芙美子記念館は、作家の歴史だけでなく、家族を大切にした温かい人間の暮らしが息づく場所だ。貧困から這い上がった彼女が、この家で得た安らぎと、家族への深い愛情を感じられる。林芙美子の文学と同様に、この邸宅もまた、訪れる人々に深い感動と、住まいへの新たな視点を与えてくれるだろう。