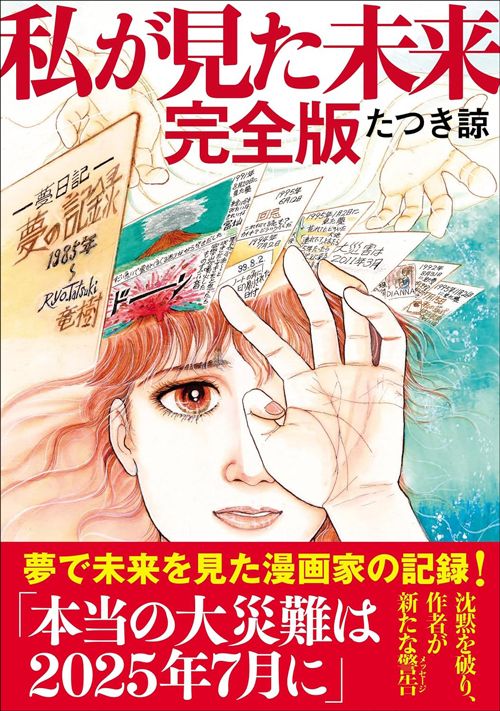

2025年7月5日に日本で大災害、特に巨大津波が発生するという「予言」が、現在SNSを中心に急速に拡散しています。この予言は、漫画家たつき諒氏の著書『私が見た未来』が2021年に復刊された際に加えられた新たな予知夢の一つとされています。その内容は、東日本大震災の3倍もの高さの津波が日本の太平洋側最大3分の1を飲み込み、さらには陸地の隆起によって列島が香港、台湾、フィリピンまで地続きになるという衝撃的なものです。著者の予知夢日記がネット上で広がり、一部では旅行のキャンセルなど具体的な行動に影響が出ているようです。

こうした状況に対し、気象庁の野村竜一長官は2024年6月13日、「根拠のない情報であり、心配する必要はない」と明確にデマであることを発表しました。現代において、こうした終末論は社会的な混乱をもたらす可能性がある一方で、歴史を振り返ると、終末論が社会や文化に大きな影響を与え、時代を画するエポックメイキングな出来事の引き金となった事例も存在します。特に日本の歴史においては、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、曹洞宗、臨済宗といった、今日なお人々の精神的拠り所となっている鎌倉新仏教がこれにあたります。これらの新たな仏教運動は、芸術や文化の発展にも寄与しました。その源流を辿ると、平安時代後期から鎌倉時代にかけて流行した「末法思想」に行き着くのです。末法思想は、日本の仏教のあり方を根底から変え、新たな宗教的展開を促しました。

末法思想とは、仏教の開祖である釈迦が入滅(涅槃)した後の時代を三段階に分け、時間が経つにつれて仏法(仏の教え)の力が次第に衰えていくという教義です。具体的には、釈迦入滅後最初の1000年間を、仏の教えが正しく伝わり実践されることで覚りを得られる「正法(しょうぼう)」の時代とします。続く1000年間は、教えや実践は残っているものの、覚りを得ることが難しくなった「像法(ぞうぼう)」の時代とされます。そして像法の時代が終わると、教えのみが形式的に残り、仏法が完全に力を失った「末法」の時代が1万年間続くとされています。つまり、この思想によれば現代も末法の時代の中にあります。さらにその末法が過ぎると、仏教そのものが完全に滅んでしまう「法滅」の時代が訪れると説かれています。

日本においては、この末法の時代が「釈迦の入滅(紀元前949年)」から2000年後の1052年(永承7年)に始まったと信じられました。当時の世相はまさに荒廃しており、人々が末法到来を実感するに足るような殺伐とした状況が生まれていました。大地震や大規模な飢餓、疫病が頻繁に発生し、人々は深い不安に苛まれていました。加えて、1051年(永承6年)には前九年の役が勃発し、朝廷は奥州の有力豪族である安倍氏の反乱に対処するため、長期にわたる軍事的な対応を余儀なくされました。

本来、仏教界はこうした社会不安から人々を救済へと導く役割を担うべきでした。しかし、当時の仏教界は著しく形骸化し、僧侶の堕落も進んでいました。平安時代において、有力寺院は広大な荘園(寺領)を所有し、経済的・政治的に強大な力を持っていました。ところが、律令制の崩壊と共に治安が悪化すると、寺領を狙う盗賊や武士、あるいは他の寺院勢力との間で紛争が頻発するようになります。これに対抗するため、寺院は自らの財産や権益を守る目的で、寺院の雑務に従事する下級僧侶(堂衆)らを武装させ、「僧兵」として組織化しました。

漫画家たつき諒氏の著書『私が見た未来 完全版』の表紙イメージ。2025年7月5日の大津波予言に関連してSNSで注目されている。

漫画家たつき諒氏の著書『私が見た未来 完全版』の表紙イメージ。2025年7月5日の大津波予言に関連してSNSで注目されている。

南都(奈良)では、興福寺が「奈良法師」と呼ばれる僧兵を抱え、北嶺(比叡山)では延暦寺の「山法師」、園城寺(三井寺)では「寺法師」と称される僧兵たちが各地で跋扈し、大きな問題となっていました。当時の白河法皇は、自らの思い通りにならないものとして「賀茂川の水、双六の賽、山法師」を挙げ、「天下の三不如意」と称したほどです。これは、僧兵の存在がいかに朝廷にとって大きな懸念材料であり、制御困難であったかを示しています。実際に、興福寺の僧兵が強訴を起こし、奈良の東大寺を襲撃するといった前代未聞の事件まで発生していました。

戒律を遵守し、正しい生活を送ることで仏道を修め、仏法を説いて人々を救済するのが本来の僧侶の姿です。しかし、当時の多くの僧侶は武装して市中を横行し、権力争いや暴力沙汰に明け暮れ、かえって人々を苦しめる存在となっていました。こうした状況は、まさに「末法の到来」という暗い世相を現実のものとして信じさせる一因となったのです。

結論として、現代社会で拡散する「2025年7月5日大津波予言」は、気象庁も否定する根拠のないデマです。しかし、歴史上の終末論、特に平安時代後期の末法思想は、単なる不安説に留まらず、当時の社会状況や既存仏教の堕落と結びつき、多くの人々に信奉されました。そして、その信仰は、やがて法然や親鸞、日蓮といった優れた宗教家を生み出し、誰でも救われるという新たな教えを広める鎌倉新仏教運動へと繋がり、日本の宗教史と文化に決定的な変革をもたらしたのです。現代のデマが社会の混乱を招くだけであることに対し、過去の終末論は、厳しい時代背景の中で旧体制の課題を浮き彫りにし、新たな宗教的価値観と運動を生み出す触媒となったという点で大きく異なります。

参考文献

- たつき諒『私が見た未来 完全版』(飛鳥新社)

- 皇円作『扶桑略記』 (言及箇所)