『テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?』の著者である哲学者・李舜志氏が、思想家で武道家の内田樹氏の道場「凱風館」を訪れ、市民の政治的成熟が不可欠な民主主義の難しさについて意見を交わしました。本対談では、トップダウン組織の非効率性、共有システムにおけるフリーライダーの問題、そしてその対策としての「オーバーアチーバー」の重要性など、現代社会が抱える様々な課題が議論されました。また、日韓連携による経済圏形成の可能性にも触れ、日本の未来に向けた示唆が提供されました。

トップダウン組織が招く「ブルシットジョブ」

内田氏は、トップダウン組織の根本的な問題は、「トップが全知全能である」という前提にあると指摘します。このような組織では、経営陣が機能しているか確認するために、無意味な「ブルシットジョブ(どうでもいい仕事)」を定期的に発令する傾向があります。部下はそれに従わざるを得ず、非効率が蔓延します。この現象は、現在の文部科学省の教育行政にも見られると内田氏は述べ、現場の実態を把握できていないにも関わらず、政策決定者としての立場を確認するために無意味な指示を出し続け、教育現場を疲弊させていると批判しました。この疲弊が教育の質の低下を招き、それを改善しようとさらに無駄なジョブを発令するという悪循環に陥っている状況が語られました。

フリーライダー問題と管理コスト

李氏は、何かを共有する際にはフリーライダー(ただ乗りする人)がどうしても生じてしまうと語り、その取り締まりにかかるコストがあまりにも高すぎると指摘しました。一人ひとりの行動を監視することは、監視される側の作業効率を著しく低下させ、生産性を損ないます。もちろん、フリーライダーばかりでは資源が枯渇する「共有地の悲劇」を招くため、共有するものの性質を見極める必要はあります。李氏は、個人的に購入したビートルズのレコードを友人と一緒に聞く例を挙げ、これはある意味でのフリーライドかもしれないが、窃盗ではなく、共に聞くことで音楽から得られる愉悦の量はむしろ増加すると説明しました。共有することによって生まれる新たな価値やイノベーションは確かに存在し、「フリーライドを一切許さない」という姿勢は、こうした創造性を阻害しかねません。一方で、「全てを無料で配布すべきだ」という極端な考えも現実的ではありません。その間の「いい塩梅」こそが重要であり、「コモンはフリーライダーを生むからけしからん」「財産は全て私有にすべきだ」といった二元論的な議論はナンセンスであると結論付けました。

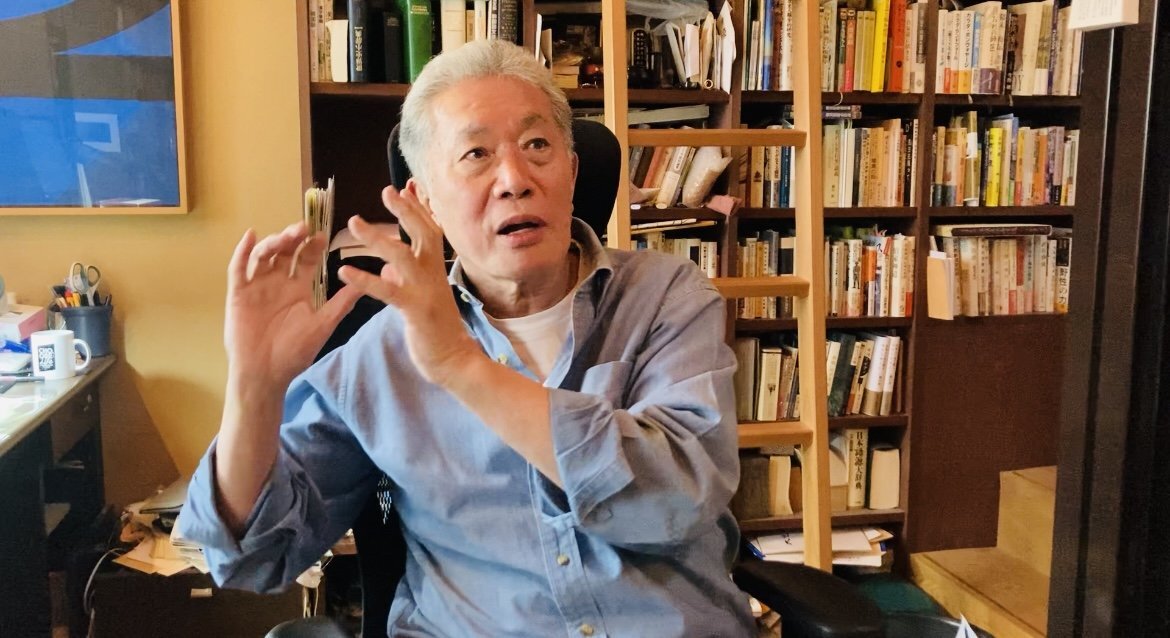

思想家・武道家として知られる内田樹氏

思想家・武道家として知られる内田樹氏

フリーライダー対策は「オーバーアチーバー」の育成

李氏のフリーライダーに関する議論を受けて、内田氏は、フリーライダーが存在する一方で、「オーバーアチーバー(期待以上の成果を出す人)」という存在がいることを強調しました。集団に寄生する人々がいる裏側には、給料以上の働きをし、自分の職務内容に明記されていない仕事までも積極的にこなす人々がいます。内田氏は、フリーライダーを探し出して処罰する管理コストをかけるよりも、オーバーアチーバーが気持ちよく働ける環境を整備するために資源を投じる方が、圧倒的に費用対効果が高いと主張しました。

結論:組織運営と「コモン」のバランス

内田氏と李氏の対談からは、トップダウン組織の硬直性とその弊害、そして共有地(コモン)におけるフリーライダーの不可避性とその管理の難しさが浮き彫りになりました。単純な管理強化ではなく、オーバーアチーバーのような貢献意欲の高い人材を活かす環境作りこそが、組織や社会の活力を維持する鍵となります。民主主義の維持や健全な社会の構築には、こうした人間心理と組織構造の複雑性を理解し、硬直したシステムからの脱却を図ることが不可欠であるという示唆に富む対談となりました。

参考資料:

https://news.yahoo.co.jp/articles/1fddf01b732c6f1ea8fda99bbbbb028d44773015