今月20日に投開票を控える第27回参議院選挙は、熾烈な後半戦に突入しています。衆議院選挙と比べて期間が長い参院選では、公示後の各党幹部の発言や行動が、終盤の有権者の支持動向、ひいては選挙結果に大きな影響を与えることが少なくありません。与党である自民党・公明党が過半数を維持できるかどうかが焦点となる中、野党各党、特に「食料品の消費税ゼロ」を掲げる立憲民主党と、「日本人ファースト」を前面に出す参政党の選挙後の戦略には、大きな明暗が囁かれています。両党のアプローチは対照的であり、それぞれが置かれた状況は、今後の日本政治の行方を占う上で極めて重要な要素となります。

選挙戦終盤に浮上した「舌禍事件」の波紋

今回の参議院選挙戦でも、有権者の眉をひそめざるを得ないような「舌禍事件」が発生しました。選挙戦の後半に入り、各党が最後の訴えを繰り広げる中で、ある幹部の発言が物議を醸したのです。具体的には、国土の均衡ある発展と人口分散を目指す施策の一環として「二地域居住」の推進に触れた際の発言でした。「私たちは国土の均衡ある発展、均衡ある人口分散を、どうやったら維持できるのかということを考えました。二地域居住です……総務省は普通こういう時は立ちはだかって反対をするのです。しかし今回に至っては本当に協力的でした。むしろ率先してやってくれたと言ってもいい。」この発言は、本来中立であるべき省庁との関係性について不適切な言及があったとして、批判を呼びました。

このような失言は、選挙戦の終盤において特に大きな影響力を持ちます。有権者は候補者の政策だけでなく、人格や資質、さらには所属政党のガバナンス能力についても注目しています。一度の不適切な発言が、それまでの努力を水泡に帰し、支持層の離反を招く可能性も否定できません。特に与野党が拮抗する選挙では、些細な一言が結果を左右することもあるため、各党は細心の注意を払って選挙活動を進める必要があります。この一件は、政策論争とは別の側面で、政治家としての倫理観や発言の重みが問われる事例として、選挙戦に影を落とすこととなりました。

立憲民主党の苦境:なぜ「解散しても勝てない」のか

最大野党である立憲民主党は、今回の参院選で「食料品の消費税ゼロ」を主要な公約として掲げ、物価高に苦しむ国民の生活に寄り添う姿勢を強調しました。しかし、党勢は伸び悩み、「解散総選挙になっても勝てない」という悲観的な見方が党内からも囁かれる状況にあります。この背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、消費税減税という政策は有権者にとって魅力的に映る一方で、財源の確保や経済全体への影響について、具体的な説明が不足しているという指摘が聞かれます。現実的な実行可能性に対する疑問が払拭されず、票に繋がりきっていない可能性があります。また、野党共闘の枠組みが曖昧で、明確な政権交代への道筋が見えにくいことも、有権者の期待感を削いでいる一因です。

さらに、立憲民主党は、旧民主党政権時代の経験や、党内の路線対立、度重なる幹部の不適切発言などが積み重なり、有権者からの「信頼」を十分に回復できていないという課題を抱えています。政権与党の支持率が低迷しているにもかかわらず、その批判の受け皿となりきれていない現状は、同党が抱える構造的な問題を示唆しています。この状況では、たとえ衆議院が解散され、早期の総選挙が行われたとしても、現在の支持基盤では大幅な議席増が見込めないという焦りが、党内に渦巻いていると分析できます。

参政党の戦略と躍進:異色の「与党入り宣言」の背景

一方、参政党は「日本人ファースト」を掲げ、既存政党とは一線を画す独自の路線で、参院選で一定の支持を集めつつあります。特に注目されるのが、党幹部から発せられた「(選挙後には)与党入り宣言をする」という異色の発言です。これは、単なる議席獲得を超えた、より戦略的な意図があるものと見られます。

参政党の支持層は、既存の政治や社会システムへの不満を抱く層や、特定の政策(食料安全保障、コロナ対策など)に強い関心を持つ層に広がりを見せています。彼らは、既成政党の枠に収まらない、新しい政治の選択肢を求めている有権者の受け皿となっている側面があります。「与党入り宣言」は、たとえ現時点で議席数が少なくても、将来的に政権に参画する意欲を明確に示し、具体的な政策実現へのコミットメントを強調することで、彼らの支持を固める狙いがあると考えられます。これは、現状の野党が「批判ばかりで対案がない」と見られがちな中で、具体的な協力姿勢を示すことで、建設的な政党としてのイメージを構築しようとする戦略とも言えます。

ただし、この「与党入り宣言」が現実的にどれほどの意味を持つかは、選挙結果次第です。しかし、この大胆な姿勢は、有権者の間で話題となり、既存の政治フレームワークに飽き足らない層の関心を引くことには成功していると言えるでしょう。

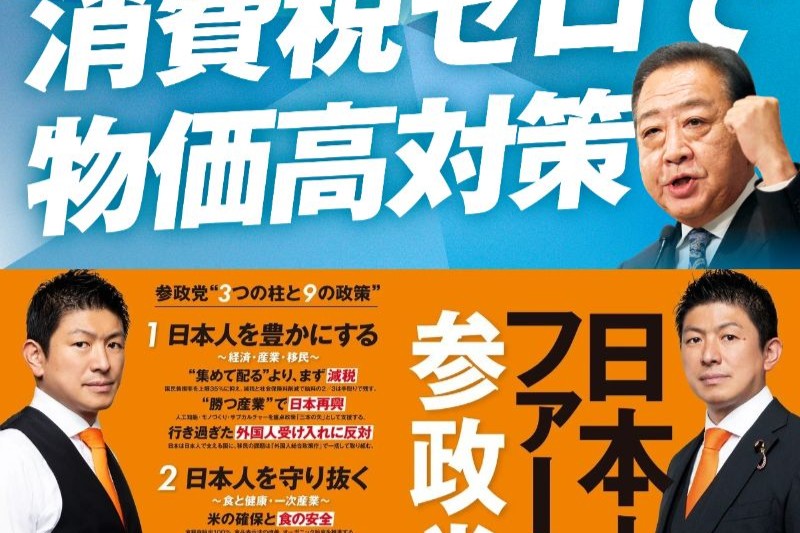

立憲民主党と参政党の政策ビラ。食料品消費税ゼロと日本人ファーストを掲げる両党の参院選戦略

立憲民主党と参政党の政策ビラ。食料品消費税ゼロと日本人ファーストを掲げる両党の参院選戦略

「自公過半数割れ」が描く日本の政治地図

今回の参院選で、仮に自民党と公明党の連立与党が過半数を割るような事態となれば、日本の政治地図は大きく変動する可能性があります。過半数割れは、岸田政権の求心力低下を招き、政権運営の不安定化に直結します。重要法案の成立が困難になり、国会運営はより一層厳しさを増すことでしょう。

このような状況下では、立憲民主党のような主要野党は、連立の組み換えや、政策合意に基づく部分的な協力など、新たな政治的駆け引きの機会を得るかもしれません。しかし、前述の通り、立憲民主党自身の勢いが伸び悩む中で、彼らが主導権を握れるかは不透明です。

一方で、参政党のような新興政党が一定の議席を獲得した場合、彼らがどの政党と連携するかは、今後の政治の行方を左右する重要な要素となります。「与党入り宣言」の真意が試される局面であり、既存政党との間にどのような政策的な接点を見出すのかが注目されます。過半数割れのシナリオは、日本の政党政治に流動性をもたらし、既存の枠組みにとらわれない新たな政治勢力の台頭を促す可能性も秘めていると言えるでしょう。いずれにせよ、今回の参院選の結果は、単なる議席数の増減にとどまらず、その後の日本政治のパワーバランスと方向性を決定づける重大なターニングポイントとなることは間違いありません。

結論

第27回参議院選挙の終盤戦は、各党の戦略と国民の選択が交錯する重要な局面を迎えています。立憲民主党が「解散しても勝てない」という党内の危機感を抱えながらも、生活者目線の政策を訴え続ける一方、参政党は「与党入り宣言」という大胆なアプローチで、既存政党への不満層の受け皿となろうとしています。

与党が過半数を維持できるか、あるいは過半数割れとなるかによって、今後の日本政治の展開は大きく左右されます。しかし、どのような結果になろうとも、この選挙が日本の政治に新たな課題と可能性を提示していることは明らかです。立憲民主党は信頼回復と求心力強化が、参政党は具体的な政策実現への道筋と党勢拡大が、それぞれ今後の最大の課題となるでしょう。今回の参院選は、単なる国政選挙としてだけでなく、日本政治の多角化と再編を促す触媒となる可能性を秘めており、その結果が日本の未来にどのような影響を与えるのか、引き続き注視していく必要があります。