戦国時代の日本史において、未だに多くの議論を呼ぶ謎の一つが、明智光秀が主君・織田信長を本能寺で討った「本能寺の変」です。なぜ光秀は信長を裏切ったのか、その動機には諸説ありますが、当時の武将たちがこの報をどのように受け止め、いかに決断を下したのかを知ることは、事件の全体像を理解する上で不可欠です。国際日本文化研究センターのフレデリック・クレインス教授は、当時の武家の死生観を理解した上で、細川父子に宛てられた書状を読み解くことで、事件の詳細が見えてくると指摘します。本稿では、明智光秀が最も信頼を寄せていた武将の一人である細川忠興の視点から、本能寺の変が細川家にもたらした衝撃と、彼らが下した重大な決断に迫ります。

緊迫の備中出陣準備:細川忠興を襲った「本能寺の変」の第一報

天正10年(1582年)6月3日、早朝の光が差し込む陣屋で、細川忠興は出陣の準備に忙殺されていました。羽柴秀吉に加勢するため、明智光秀や池田信輝らとともに備中へと向かう手筈になっていたのです。当時、秀吉は備中高松城を水攻めにしており、その要請を受けた織田信長は、光秀らに出陣を命じ、自身も軍勢を率いて毛利氏との決戦に臨もうとしていました。

すでに細川軍の先陣は宮津城外の犬堂まで達していましたが、その時、愛宕下坊の幸朝僧正が手配した飛脚が広間に駆け込んできました。息を切らしながら文箱を差し出した男の足は、泥まみれでした。文箱から取り出された書状に記されていたのは、あまりにも衝撃的な内容でした。「昨二日、信長公ご父子は明智日向守殿の軍勢に襲われ、本能寺と二条御所にてお腹を召され……」。予想もしなかった知らせに、忠興は驚愕し、取り急ぎ出陣を取りやめ、先陣に城へ引き返すよう指示を出しました。

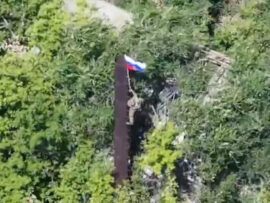

本能寺の変の首謀者、明智光秀の肖像画(岸和田市本徳寺所蔵、慶長18年賛)。織田信長を討ったとされる戦国武将の姿。

本能寺の変の首謀者、明智光秀の肖像画(岸和田市本徳寺所蔵、慶長18年賛)。織田信長を討ったとされる戦国武将の姿。

明智光秀からの誘いと細川父子の究極の選択

出陣取りやめの指示を出して間もなく、光秀の使者である沼田権之助が忠興のもとを訪れました。使者は光秀の言葉を伝えます。「信長公ご父子には、腹を切っていただきました。このうえは急ぎ軍勢を率いて、ご上洛いただきたい。ちょうど播磨が空いておりますので、差し上げます」。

使者の口上を聞いていた父・細川藤孝は、静かに口を開きました。「私は上様(信長)から大きなご恩をいただいた。出家しようと思う。だが、おまえは明智殿と婿舅(むこしゅうと)の間柄だ。判断は任せる」。この言葉は、信長への深い恩義と、親族である光秀との板挟みになった父としての苦悩を物語っていました。しかし、忠興の気持ちはすでに決まっていたようで、ひと言も発することなく髻(まげ)を落とし、父と同心であることを示しました。そして、その場で使者を成敗すると言い放ちましたが、藤孝に制止されて思いとどまりました。

歴史的資料が語る真実:「忠興公譜」に見る細川家の記録

以上の場面は、宇土細川家で編纂された「忠興公譜」に詳細に記録されています。「忠興公譜」は、忠興の四男・立孝の流れをくむ熊本藩の支藩である宇土細川家が、本家の事績を記録するために編纂した「細川家譜」の一部として、寛文8年(1668年)から延宝年間(1673年から1681年)にかけて作成された歴史的資料です。この信頼性の高い記録によって、本能寺の変が細川家にもたらした影響と、光秀の裏切りという衝撃的な事態に直面した細川忠興、藤孝父子の緊迫した決断の瞬間が、後世に伝えられているのです。

結論

本能寺の変の第一報が細川家に届いた際の様子は、当時の武将がいかに厳しい選択を迫られたかを示す象徴的なエピソードです。織田信長への忠義と、姻戚関係にあった明智光秀からの誘いの間で揺れ動く細川忠興と藤孝の姿は、戦国武将の死生観、そして主君への忠誠と一族の存続という究極の選択を鮮明に描き出しています。彼らが髻を落とし、光秀に与することを拒否した決断は、後の歴史の流れを決定づける重要な転換点の一つとなりました。本能寺の変は単なる謀反ではなく、当時の武家社会の複雑な人間関係や倫理観が交錯する事件であったことが、こうした詳細な記録から見て取れます。

参考文献

- フレデリック・クレインス『戦国武家の死生観』幻冬舎新書