第二次世界大戦末期の1945年、沖縄における日本軍の組織的な戦闘が6月に終結した後も、多くの日本兵や住民が各地の壕に潜伏し、過酷な日々を送っていた。彼らはいかにして「終戦」を迎えたのか。沖縄守備軍(第32軍)第24師団歩兵第32連隊では、第一大隊長の伊東孝一大尉が米軍と交渉し、最終的に武装解除に応じる決断を下した。この緊迫した交渉の場で通訳を務めた一人の日本軍軍医の功績と生涯は、終戦から80年近くが経過した今もほとんど知られていない。全滅を覚悟して戦闘を継続するか、あるいは日本の軍人としての矜持を保ちつつ戦いを終えるか――。極限状況下で行われたぎりぎりの駆け引きを、通訳として支えた軍医の功績を紐解く。

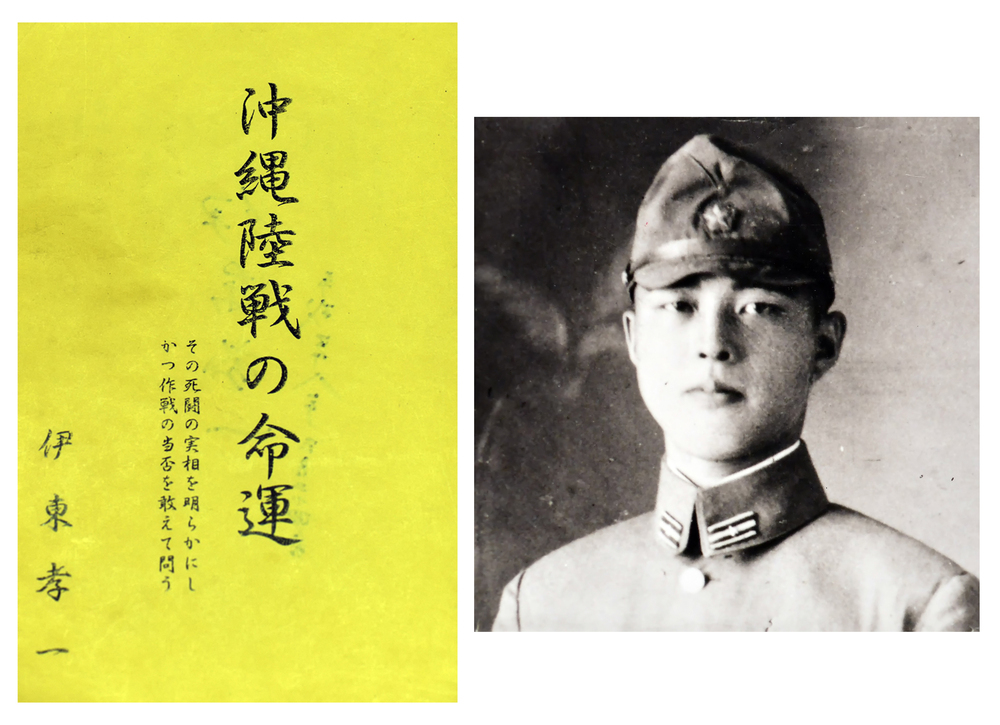

沖縄戦末期、米軍を苦しめた伊東孝一大隊長と、彼の著書『沖縄陸戦の命運』。

沖縄戦末期、米軍を苦しめた伊東孝一大隊長と、彼の著書『沖縄陸戦の命運』。

絶望的な状況下での抵抗と消耗

上級部隊との連絡が途絶え、1945年8月15日を過ぎても終戦を知らなかった一部の日本兵たちは、沖縄本島の各地に点在する陣地壕に立てこもり、絶望的な戦いを強いられていた。歩兵第32連隊に所属する数百人の将兵もまた、本島南部の糸満市や首里近郊で、飢えと消耗に苛まれる日々を送っていた。特に伊東孝一大尉が率いる第一大隊の約100人の将兵は、軍に雇用されていた10人足らずの炊事担当者たちと共に、糸満市国吉の丘陵にある壕で全身を群がるシラミに悩まされながらも生き延びていた。

大隊本部が陣取った壕は、出入口がわずか一カ所しかなく、奥まった居住空間の足元は水没している劣悪な環境だった。いつ敵が襲来するか分からない状況下で、飢えと不衛生な生活環境は兵士たちの精神にも深刻な影響を与え、錯乱状態に陥る者も散見された。「敵が来た! 敵が来たぞ! 後ろにもいる、寝床の下からも敵が来た!」と壕口付近の兵士が突然叫び出し、持っていた小銃を発砲する騒ぎが起こり、危うく死傷者が出そうになったこともあった。銃を含むすべての装備を取り上げられると、「手榴弾を返してください。自分はここで自決します」と正気に戻った目で訴えかける兵士もいた。屈強な日本兵たちも、一歩ずつ地獄の淵へと追い詰められていた。

沖縄戦で日本兵が極限状態で立てこもった大隊本部壕の様子。

沖縄戦で日本兵が極限状態で立てこもった大隊本部壕の様子。

終戦の報と予期せぬ再会

南国の真夏の太陽が照りつける8月22日、壕の入口で「大隊長殿、大隊長殿!」と伊東大尉を呼ぶ者の声が聞こえた。顔を出すと、そこに立っていたのは、中部地域の要衝での戦闘で行方不明となっていた部下の伍長だった。伍長は摩文仁付近で米軍に拘束され、今は捕虜となっていると告げた。そして、絞り出すようにこう言ったのだ。「大隊長、戦争は終わりました。日本は負けたのです」。

伊東大尉は気色ばんで「なぜ、お前がそれを!」と問い詰めた。伍長はすがるような目で、「米軍の将校を連れてきています。会っていただけませんか」と訴えかけてきた。敗戦の予兆は感じていたものの、確信がない状態だった伊東大尉は、「よし、会おう」と応じた。すると、近くの岩陰に潜んでいた米軍のモス中尉が現れ、直ちに降伏するよう勧告してきたのだった。

沖縄戦後に残された旧日本軍の不発弾。

沖縄戦後に残された旧日本軍の不発弾。

歴史の証言として:軍医の功績

伊東孝一大尉が率いる第一大隊の降伏交渉は、沖縄戦における日本軍の組織的抵抗の最終局面の一つであり、その詳細な記録は、戦後の伊東自身による私家版戦記『沖縄陸戦の命運』に残されている。この極限状況下での重要な交渉において、米軍との通訳を担い、将兵たちの命を救うきっかけを作った一人の軍医の存在は、決して忘れてはならない歴史の証言である。彼の冷静な判断と通訳能力が、無益な戦闘の継続を防ぎ、多くの命が失われることを阻止したのだ。沖縄戦終結後も続く兵士たちの苦悩と、そこから生還するための決断の物語は、戦時下の人間性、そして平和の尊さを今に伝える貴重な教訓と言えるだろう。