日中戦争勃発から太平洋戦争開戦前まで、計三度にわたって内閣総理大臣を務めた近衞文麿は、その波乱に満ちた生涯の終わりに、自らの命を絶つという「非業の死」を遂げました。享年54歳。歴代の首相経験者でこのような最期を迎えたのは、彼以外に類を見ません。終戦直後の激動期において、彼がなぜその道を選ばざるを得なかったのか、そしてその決断が近衞家とその後の日本にどのような影を落としたのか、没後80年を経た今もなお、その歴史的評価は多岐にわたり、遺族たちは複雑な思いを抱えながら生きてきました。

本稿では、近衞文麿公の直系曾孫にあたる近衞忠大氏が、曾祖父の自決前夜に何が起きていたのか、そしてその出来事以降、近衞家がどのように戦後の困難を乗り越え、歴史と向き合ってきたのかを独白します。これは、1400年以上の歴史を持つ名門近衞家の秘められた「戦後」の物語であり、一族が目撃した激動の時代とその中で紡がれた人間ドラマに迫ります。

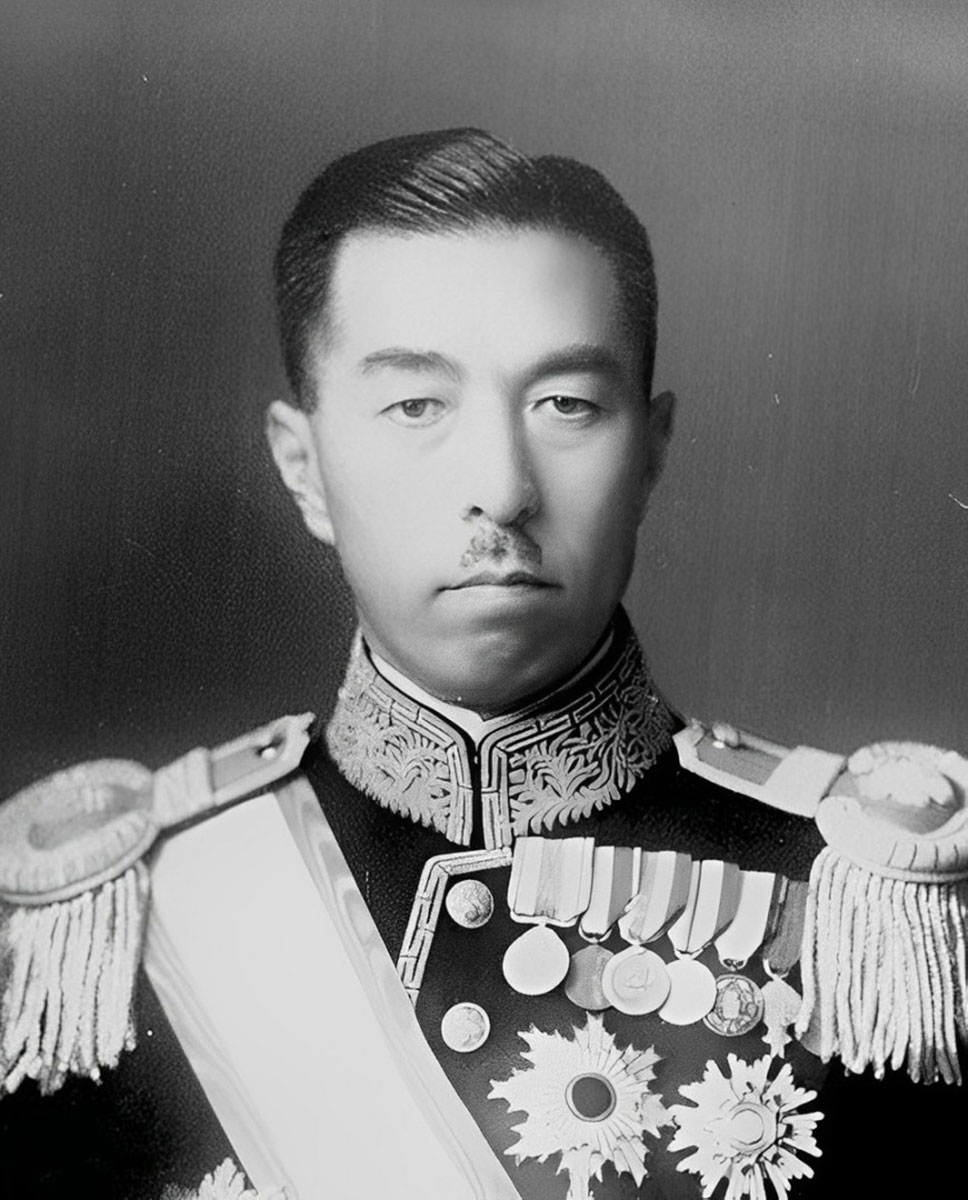

日中戦争から太平洋戦争開戦前まで首相を務めた近衞文麿

日中戦争から太平洋戦争開戦前まで首相を務めた近衞文麿

「非業の死」を遂げた元首相の背景

近衞文麿は、五摂家の一つである近衞家の嫡男として生まれ、明治時代末期から昭和初期にかけて、日本の政治の中枢を担いました。彼の政治家としてのキャリアは、日中戦争の拡大から太平洋戦争への道筋と深く intertwined しています。日中戦争が泥沼化し、国際情勢が緊迫の度を増す中で、彼は三度にわたり首相の重責を担い、対外政策、特に日米関係の打開に腐心しましたが、結果として戦争への道を止めることはできませんでした。

終戦後、連合国軍総司令部(GHQ)によるA級戦犯指定を受け、逮捕を目前にした1945年(昭和20年)12月16日夜、彼は服毒自決しました。この決断は、彼の戦争責任に対する姿勢、あるいは極東国際軍事裁判での尋問に対する拒絶と解釈され、今日に至るまで歴史家の間で様々な議論が交わされています。しかし、一族にとって、それは単なる歴史的事実ではなく、深く心に刻まれた個人的な悲劇でした。彼の死は、近衞家の名声と同時に、戦争がもたらした深い傷跡を象徴する出来事となったのです。彼の歴史的評価は、日本の戦争責任、指導者の役割、そして国家の進路選択における困難さを常に問い続けています。

直系曾孫が語る「自決前夜」の光景

近衞文麿が自決の地と定めたのは、杉並区荻窪にあった彼の私邸「荻外荘」でした。終戦後の混乱期、A級戦犯の指定を受けた近衞文麿の身辺には、常に緊張感が漂っていました。GHQによる逮捕が目前に迫る中、彼は何を思い、どのような心境で最後の夜を過ごしたのでしょうか。

直系曾孫である近衞忠大氏は、当時の状況を家族からの伝聞として詳しく語ります。自決前夜、荻外荘には近衞家の親族や、彼を慕う人々が集まっていたといいます。彼らは、近衞文麿の精神的な葛藤、歴史的責任、そして家族への思いを感じ取っていたことでしょう。晩餐では、酒が酌み交わされ、普段と変わらない会話が交わされていたとも伝えられています。しかし、その裏には、避けられない運命への覚悟と、家族との別れへの深い寂寥感が隠されていたに違いありません。

忠大氏によれば、文麿公は自決の直前まで、自身の日記を整理し、家族への遺言を書き記していたとのことです。これらの記録には、彼の内面的な葛藤、日本の未来への憂慮、そして何よりも、近衞家という重い宿命を背負った個人としての苦悩が滲み出ています。家族は、彼の最期の瞬間まで、その深い思考と覚悟を共有していたのです。この自決は、近衞文麿個人の悲劇であると同時に、近衞家が日本の近代史の激動を肌で感じた瞬間でもありました。荻外荘は、単なる住居ではなく、日本の運命と一族の悲劇が交錯した歴史的な場所として、その姿を今に伝えています。

文麿終焉の地「荻外荘」(写真提供 荻窪三庭園)

戦後、近衞家が歩んだ道

近衞文麿の自決は、近衞家の人々に計り知れない衝撃と困難をもたらしました。終戦後の混乱期、旧華族制度の廃止、財産税の導入など、GHQの政策は近衞家のような旧家にとって厳しいものでした。経済的な打撃に加え、元首相の家族という立場は、社会的なプレッシャーと偏見にさらされることもしばしばでした。

しかし、1400年以上にわたって日本の歴史を動かしてきた近衞家は、その困難の中で新たな道を模索します。彼らは、伝統と格式を守りながらも、時代の変化に適応し、新たな社会での役割を見出そうとしました。近衞家のメンバーは、教育、文化、学術といった分野で活躍し、社会貢献を続けてきました。

近衞忠大氏自身も、曾祖父の歴史と向き合いながら、近衞家の一員としてのアイデンティティを確立してきました。彼は、近衞文麿の生涯や決断を個人的な視点から深く掘り下げ、その複雑さを理解しようと努めています。過去の歴史を直視し、それを受け入れること。そして、その経験から何を学び、次世代に何を伝えるべきか。近衞家は、日本の戦後史における試練を乗り越え、自己の存在意義を問い続けているのです。この過程は、単なる名門の存続物語ではなく、歴史の重みに耐え、新たな価値を創造しようとする一族の姿を映し出しています。

近衞文麿の直系曾孫である近衞忠大氏

近衞文麿の歴史的評価と遺された問い

近衞文麿の歴史的評価は、極めて複雑です。彼は、戦前の日本の指導者として、戦争への道を防げなかった責任を問われる一方で、平和を模索し、日米開戦を回避しようと努力した側面も指摘されています。彼の政策や行動は、当時の国際情勢、国内の政治的圧力、軍部の台頭といった多岐にわたる要因によって形成されたものであり、単純な善悪で判断することはできません。

近衞家にとって、文麿公の評価は、家族のアイデンティティと深く結びついています。彼らは、歴史の審判を受け入れると同時に、公の人間性や、家族として知る側面を大切にしています。曾孫である忠大氏は、歴史の闇に埋もれがちな祖父の姿を、個人的な記憶と伝聞を通して鮮明に描き出そうと試みています。それは、単なる弁護ではなく、歴史を多角的に捉え、人間としての苦悩や葛藤を理解しようとする試みです。

現代に生きる私たちにとって、近衞文麿の物語は、リーダーシップの重み、戦争の悲劇、そして歴史の評価がいかに複雑であるかを教えてくれます。彼の死から80年が経過した今、近衞家の視点を通して彼の人生を振り返ることは、単に過去を知るだけでなく、現代社会が抱える問題、例えば国家間の紛争、政治的責任、そして個人の選択が持つ影響について深く考える機会を与えてくれます。近衞文麿が私たちに残した問いは、今もなお、日本の未来を考える上で重要な意味を持っているのです。

明治維新以降の近衞家の肖像画や家族写真

近衞家の血統と皇室との繋がり

近衞家は、その長い歴史の中で日本の皇室と深く結びついてきました。五摂家の一つとして、摂政や関白といった要職を歴任し、皇室の外戚としての地位を確立してきました。この伝統は、近代に入っても続き、近衞家のメンバーは皇室との婚姻を通じて、その血統を今日まで受け継いでいます。

近衞忠大氏の家系においても、その繋がりは顕著です。彼の祖父の一人は、大正天皇の第四皇男子である三笠宮崇仁親王であると伝えられています。これは、近衞家が単なる旧華族としての名門に留まらず、日本の皇統とも密接な関係を持つことを示しています。このような血縁関係は、近衞家が日本の歴史において果たしてきた役割の大きさを物語るとともに、彼らが背負う伝統と責任の重さを改めて浮き彫りにします。

皇室との深い繋がりは、近衞家が日本の精神的・文化的な基盤に深く根差していることを意味します。それは、近衞文麿の生涯と決断、そして戦後の近衞家の歩みにおいても、その重みを感じさせる要素となっています。この血統の繋がりは、歴史の表舞台に立つことの宿命、そしてそれに伴う期待と責任を象徴していると言えるでしょう。

三笠宮崇仁親王の肖像画、大正天皇の第四皇男子

近衞家が未来に伝えるもの

近衞文麿の自決から80年。この節目は、単に過去を振り返るだけでなく、近衞家が日本の未来に向けて何を伝えようとしているのかを考える機会でもあります。近衞忠大氏の独白は、歴史の教科書には書かれない、生身の人間としての近衞文麿、そして彼を取り巻く家族の苦悩と愛、そして再生の物語を伝えています。

戦争の悲劇と指導者の責任、そしてそれに翻弄された人々の人生。これらのテーマは、現代社会においても決して色褪せることはありません。国際情勢が不安定さを増す中、過去の歴史から学び、平和への道を模索することの重要性は増すばかりです。近衞家が歩んできた道のりは、私たち一人ひとりが歴史と向き合い、自らの行動に責任を持つことの重要性を教えてくれます。

この物語は、歴史を学ぶことの意義を再認識させます。それは、単なる知識の蓄積ではなく、過去の人々の経験や感情に触れ、現代社会が直面する課題を解決するための示唆を得ることにあります。近衞家の秘史は、日本の複雑な近代史の一断面を鮮やかに描き出し、私たちが未来に向けてどのような選択をすべきかについて、深く考えさせる貴重な証言となるでしょう。

参考文献: