現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が、その深い物語性と現代に通じるテーマで視聴者を魅了しています。主演の横浜流星(28)が演じる蔦屋重三郎は、もはや完全に役柄に溶け込み、物語に圧倒的な存在感を与えています。そして、数々の名作を手掛けてきた脚本家・森下佳子氏(54)による脚本は、単なる歴史物語に留まらない、多層的な奥行きを広げ続けています。特に注目すべきは、男と女、武士と町人といった身分の隔たりを超え、人間としては誰もが対等であるというメッセージが強く打ち出されている点です。これは、多様性が重視される令和の時代にこそ響く、大河ドラマにふさわしいテーマ性と言えるでしょう。

天明の大飢饉と町人の声:権力への精神的対等

物語の舞台は、老中・田沼意次(渡辺謙)が政治の実権を握っていた時代です。この時期、日本は「天明の大飢饉」(1782〜1788年)と「天明の洪水」(1786年)という二つの甚大な自然災害に見舞われます。災害の混乱に乗じて、商人が米を買い占め価格を高騰させた結果、貧しい人々は日々の食料さえ手に入れることが困難になりました。

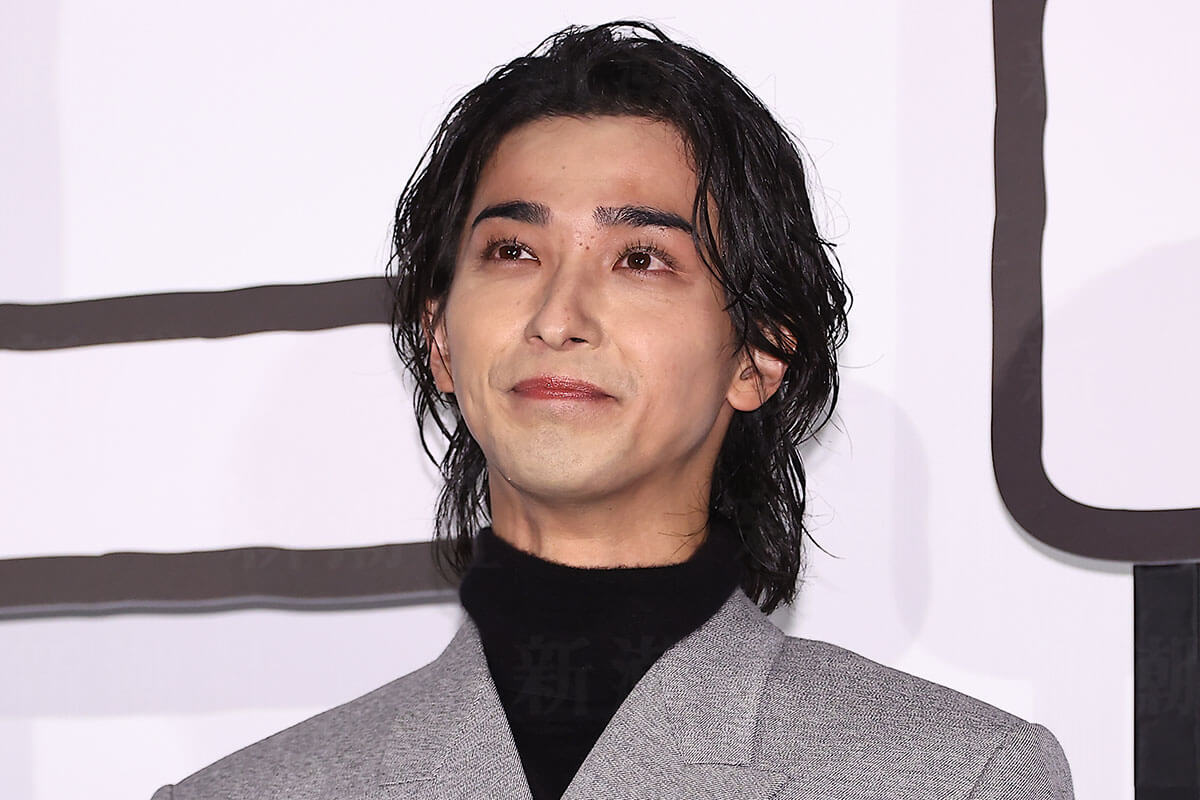

NHK大河ドラマ「べらぼう」で主人公・蔦屋重三郎を演じる横浜流星。その熱演が物語に深みを与えている。

NHK大河ドラマ「べらぼう」で主人公・蔦屋重三郎を演じる横浜流星。その熱演が物語に深みを与えている。

その中で、元浪人・小田新之助(井之脇海)の妻であるふく(小野花梨)が、地本問屋「耕書堂」の主人であり蔦重こと蔦屋重三郎に対し、幕府への怒りをぶつけます。「お上っていうのは私たちも生きてるってことを考えないのかね」。ふくのこの憤りは、自身の飢えだけでなく、生まれたばかりの赤ん坊・とよ坊が食べるものに事欠く状況への切なる思いから来ています。第31回で描かれたこのシーンは、多くの視聴者の心を打ちました。

田沼と蔦重は親しい関係にありますが、ふくによる幕府や田沼への批判は止まりません。「つまるところ、ツケを回されるのは、私たちみたいな地べらを這いつくばっているヤツ」。この言葉は、表向きは権力者に平伏する町人たちが、決して精神的に服従しているわけではなく、むしろ内面では対等な立場から存分に批判する気概を持っていたことを示唆しています。この描写は、身分制度が厳しかった江戸時代における「人間の尊厳」という普遍的なテーマを浮き彫りにしています。

ふくの人生が描く時代の真実と森下佳子脚本の卓越性

第1回から登場するふくの生涯は、まさに激動の時代を生きた庶民の姿を象徴しています。彼女は10歳の頃に吉原に売られ、女将いね(水野美紀)が仕切る「松葉屋」で遊女となります。のちに五代目瀬川となる花の井(小芝風花)が花魁を務める遊女屋で、「うつせみ」という源氏名を持つ座敷持ちとして、特別な存在でした。しかし、吉原には自由がなく、ふくは愛し合った新之助と足抜けを試みます。一度は失敗するものの、蔦重の協力を得て二度目の足抜けに成功し、第12回で自由を手に入れます。多くの視聴者が、その後の二人の安穏とした生活を心から願ったことでしょう。

二人は幸せに暮らしていましたが、そのささやかな幸せは「天明大噴火」(1783年)によって打ち砕かれます。二人が懸命に耕した畑は火山灰によって台無しになり、着の身着のままで江戸に戻ることを余儀なくされます。第28回でのこの展開は、自然の猛威の前では人間の営みがどれほど脆弱であるかを痛感させます。江戸に戻った二人の衣食住は、苦労人である蔦重の信条に基づき、彼が用意しました。頼って来た人々を大切にする蔦重の優しさが光る場面です。しかし、安穏とした生活も束の間、今度は飢饉と洪水が再び彼らを襲います。

出産間もないふくは、貧しい近所の母親たちから赤ん坊に乳をやってほしいと頼まれ、嫌な顔一つせず引き受けます。その際、彼女が発する「私は身を差し出すのは慣れていますから」というセリフは、森下佳子氏の脚本の冴えを如実に示しています。この一言には、吉原で生きてきた遊女としての過去、そして母親として大切なものを守るための覚悟が凝縮されており、視聴者の心に深く突き刺さる言葉として記憶されます。

森下佳子氏は、TBS「JIN-仁-」(2009年)やNHK連続テレビ小説「ごちそうさん」(2013年度下期)など、数々の社会現象を巻き起こした名作ドラマの脚本を手掛けてきました。その彼女が「べらぼう」で描く、時代に翻弄されながらもたくましく生きる人々の姿と、そこに込められた現代へのメッセージは、まさに卓越した筆致によるものです。

結論:現代に響く普遍的な人間ドラマ

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、横浜流星氏の熱演と森下佳子氏の深みのある脚本によって、単なる歴史劇を超えた普遍的な人間ドラマとして輝きを放っています。天明の飢饉や吉原の過酷な現実といった歴史的事実を背景に、ふくという一人の女性の人生を通して、身分や時代を超えた「人間の尊厳」と「精神的な対等さ」という重要なメッセージを視聴者に投げかけています。これは、現代社会が抱える問題や、多様な価値観を尊重することの重要性を改めて考えさせる、意義深い作品であると言えるでしょう。森下佳子氏の卓越した語り口は、歴史の表舞台に立つことの少なかった庶民の視点から、当時の社会構造や人々の感情を鮮やかに描き出し、「べらぼう」を令和の時代に語り継がれるべき傑作へと昇華させています。

Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/b3cf926b86ebf0bd8128b2490824c102091ee72e