阪神タイガースの熱狂的なファン文化は、日本の関西地方を象徴する現象の一つです。なぜこれほどまでに多くの関西人が阪神タイガースに情熱を傾けるのでしょうか。国際日本文化研究センター所長の井上章一氏は、この問いに対し、単なるチームの強さだけではない、深い歴史的・文化的背景を指摘しています。特に、1960年代には今ほどファンが多かったわけではなく、地元のテレビ局であるサンテレビがそのファン層拡大に大きな役割を果たしたと論じます。この記事では、井上氏の分析に基づき、阪神タイガースが関西で圧倒的な支持を得るに至った要因を探ります。

阪神タイガースの試合中継で知られるサンテレビの中継車

阪神タイガースの試合中継で知られるサンテレビの中継車

「万年2位」が築いた「アンチ巨人」のアイデンティティ

1960年代前半、阪神タイガースはセ・リーグで2度の優勝を飾り、その後も1970年代半ばまで比較的強いチームとして、優勝こそ逃すものの、たいてい上位のAクラスを維持していました。特に1968年から1973年にかけては安定した成績を残し、1971年に一時5位に転落した以外は、毎年2位の座を確保し続けました。しかし、この時期、阪神が2位となるたびに常に優勝したのは読売ジャイアンツでした。これは、ジャイアンツが成し遂げた伝説的な9連覇(1965年~1973年)とほぼ重なります。

阪神は常に優勝に手が届きそうなところまで行きますが、最終的には読売の軍門に下るというペナントレースが毎年のように繰り広げられました。この「万年2位」の経験が、皮肉にも阪神を読売ジャイアンツの強力な対抗馬として位置づけることになります。結果として、「アンチ・ジャイアンツ」の筆頭格として、その認識が強く定着していったのです。この「打倒巨人」という共通の目標と、それに伴う一体感が、関西のファンの心を深く掴んでいきました。

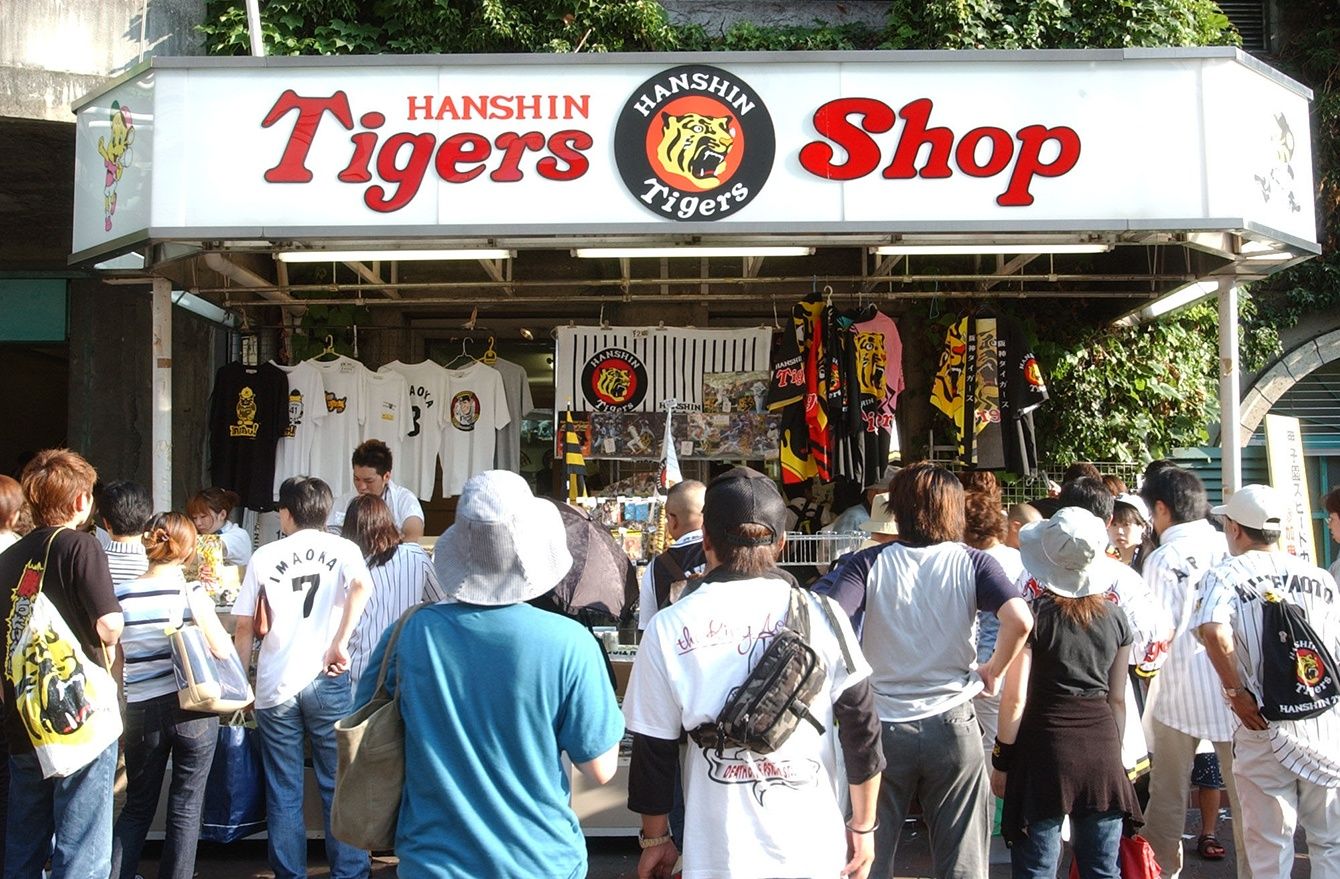

甲子園球場のにぎわう阪神タイガース公式グッズ売り場

甲子園球場のにぎわう阪神タイガース公式グッズ売り場

他の関西球団との比較:南海の衰退と阪急の不人気

1950年代、読売ジャイアンツの最大のライバルと目されたのは、間違いなく南海ホークスでした。両球団は日本シリーズで幾度となく激闘を繰り広げ、1959年を除き、常に読売が勝利を収めていました。結局、読売の名声を高める「二番手」の役割は、南海が担っていたと言えるでしょう。

しかし、1960年代後半になると、南海ホークスは戦力を低下させ、日本シリーズで読売と対決することが難しくなりました。代わってパ・リーグで台頭したのは、同じ関西の阪急ブレーブスです。当時の阪急もまた、読売ジャイアンツの9連覇の壁を打ち破ることはできず、日本一を決める舞台では、ジャイアンツに苦汁をなめさせられ続けました。

対読売という日本シリーズでの役割は、南海から阪急へと引き継がれました。読売に退けられるというポジションまで、同じ関西の球団として継承されたのです。しかし、だからと言って、阪急の人気が高まることはありませんでした。本拠地である西宮球場(阪急西宮スタジアム)で開催されるリーグ戦には、相変わらず観客が集まらない状況が続いていたのです。この対照的な状況は、阪神タイガースが単に「対読売」という役割だけでなく、地域への強い結びつきや、サンテレビによるきめ細やかな中継などの複合的な要因によって、関西における特別な地位を築き上げたことを示唆しています。阪神は、その歴史の中で、関西人のアイデンティティの一部として深く根付いていったのです。

結論

阪神タイガースが関西でこれほどまでに熱狂的に愛されるのは、単にセ・リーグでの成績や、他球団との競争だけが理由ではありません。1960年代以降、サンテレビの地元密着型の中継がファン層を拡大し、長年にわたる読売ジャイアンツとの対立構造の中で「アンチ巨人」という独自のアイデンティティを確立しました。この「万年2位」の歴史が、かえって阪神を単なるプロ野球チームではなく、関西人の誇りや反骨精神を体現する存在へと昇華させたのです。南海や阪急といった他の関西球団が果たせなかった、地域と一体となる深い絆を阪神は築き上げ、今日までその強力なファンベースを維持し続けています。阪神タイガースの人気は、日本のプロ野球文化、特に地域社会とスポーツが織りなす独特な関係性を象徴していると言えるでしょう。

参考資料

- 井上章一『阪神ファンとダイビング 道頓堀と御堂筋の物語』(祥伝社新書)