国内で約34万人の患者を抱える血液透析医療は、現在、大きな転換期を迎えています。長らく右肩上がりに増加を続けてきた患者数は、2022年に初めて微減に転じ、今後もこの減少傾向は続くと予測されています。また、患者層も大きく変化しました。かつて半数以上を占めていた就労世代の患者は減少し、現在では圧倒的に高齢者が多数を占めるようになり、これまで手つかずだった終末期医療への対応が喫緊の課題となっています。

血液透析は、公的医療保険制度の財政を圧迫する主要因の一つとして、長年にわたり批判の対象となってきました。年間医療費は約1兆6000億円に上り、これは日本の全医療費の約4%に相当します。透析患者一人当たりの年間医療費は500万円台とも言われ、「透析患者10人でビルが建つ」と揶揄された時代もありました。失われた腎機能は再生しないため、血液透析は末期腎不全患者の命を繋ぐ「切り札」です。こうした背景から、患者の月額負担は公的助成制度によって最大2万円に抑えられています。

透析医療は、成長が見込める医療ビジネスとしても注目を集めてきました。ある医療コンサルティング会社は、「透析と老人施設の組み合わせ=永遠に回る(利益を生む)装置」といった露骨な営業文句を掲げるほどです。透析器は部品点数も多く、関連する産業の裾野は広大です。医療機器メーカー、製薬会社、そして融資を行う銀行までもが大きな利益を享受してきました。しかし、過剰な設備投資の結果、国内の血液透析施設は現在飽和状態にあります。全ての透析患者が血液透析を選んだとしても、収容可能人数の7割程度しか埋まらない状況です。患者の送迎サービスが経営を圧迫する施設も多く、淘汰の波が押し寄せつつあります。

夫が経験した壮絶な治療と透析医療の特殊性

私の夫は2017年に他界しましたが、彼もまた透析患者でした。32歳で難病を発症し、血液透析によって命を繋ぎ、仕事をやり遂げることができました。しかし、その終末期には緩和医療による支えはなく、人生最大の痛みに苛まれながら最期を迎えました。拙著『透析を止めた日』(講談社)が多くの読者に読まれているのは、これまで透析患者の終末期に関する情報が世に出ることが少なかったからでしょう。私の元には、痛切な体験を綴った数多くの遺族からの手紙が寄せられています。

血液透析の現場は、非常に特殊です。医療ビジネスの観点から見た光景と、ベッドの上で透析器に繋がれる患者が見る光景とでは、その位相が全く異なります。渡辺淳一の小説『病める岸』(1975年、講談社)には、若い透析患者が友人に吐露する言葉が綴られています。「(自分は)器械のおかげで生きている器械人間だって、だから停電になったらそれきりだし、誰かが殺そうと思ったら簡単だって」。これはかなり露骨な表現ですが、患者家族の胸には鋭い痛みを伴って響く現実があります。

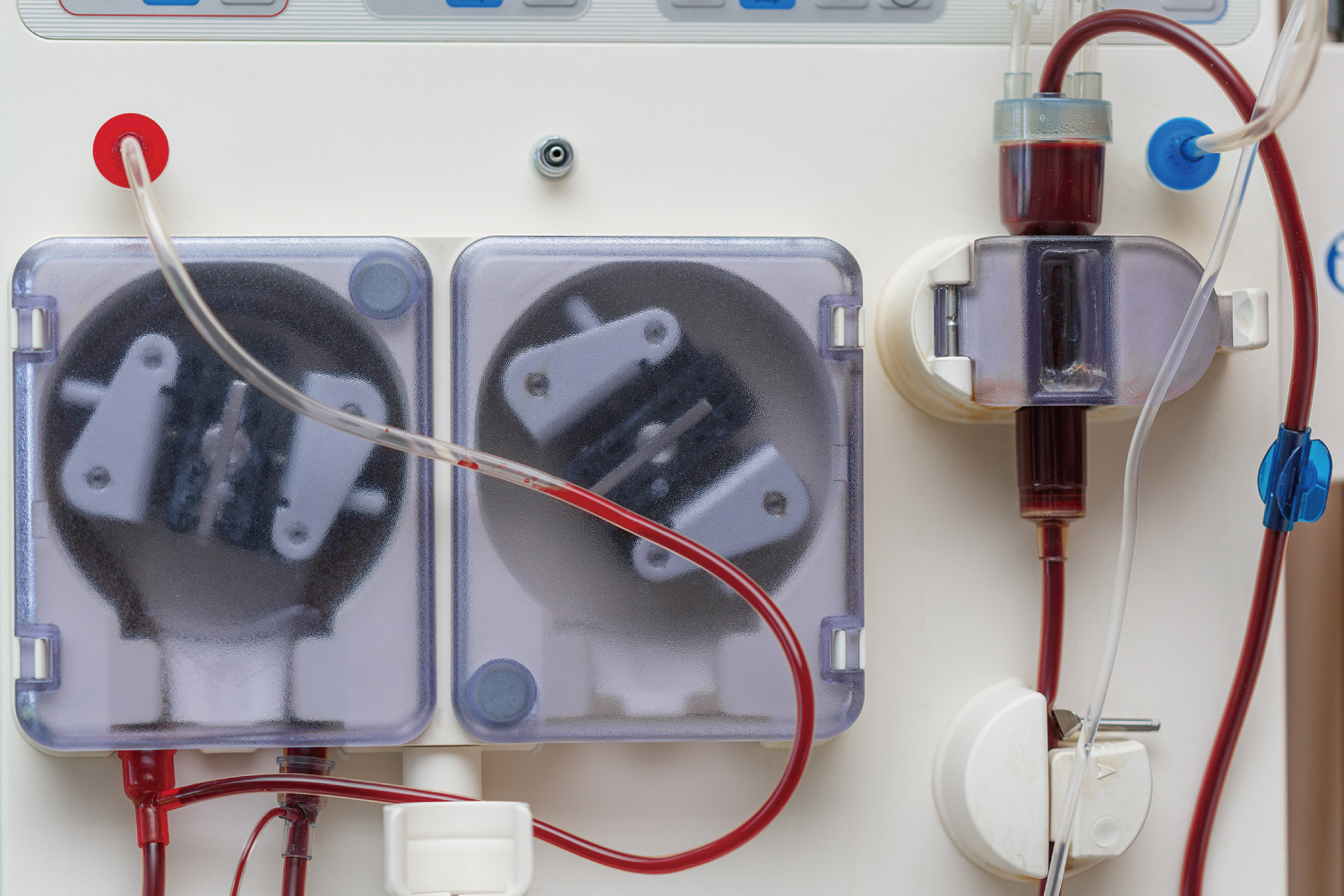

人工透析治療を受ける患者の腕と透析装置。日本の透析医療の現状と課題を国民全体で共有する必要性を訴えるイメージ。

人工透析治療を受ける患者の腕と透析装置。日本の透析医療の現状と課題を国民全体で共有する必要性を訴えるイメージ。

透析患者は週に3回、1回あたり4時間以上、透析施設で体中の血液を体外に出し、老廃物や余分な水分を濾過して再び体に戻すという、極めて侵襲性の高い治療に耐え続けています。「今日、透析を回せば、明日は生きていられる、そして明後日はまた透析―」。夫も、そんな日々を必死に生きました。生活上の制限は厳しく、溢水(溺れるような苦しみ)や感染症、突然死の恐怖も常に付きまといます。それにもかかわらず、社会からは「医療費の無駄遣い」といった心ない批判に晒され、患者や家族はなかなか声を上げられずにいます。

身体の衰えと「出口」のない終末期医療の課題

透析は腎臓の機能を代替する療法であり、根本的な治療ではありません。透析器の性能は目覚ましく進歩していますが、それに繋がれる患者の身体は年々確実に弱っていきます。この非対称性こそが、透析医療の宿命と言えるでしょう。血管も心臓も確実に劣化は進み、いつか透析自体を続けることが困難になる時が訪れます。「生きるために透析をしていた」夫も、ある時期から「透析のために生かされている」状態になりました。鎮痛剤や昇圧剤を次々に投与されながら、酷い痛みに喘ぎ、それでも透析を受け続けました。

救命の責務を負う医療者たちは「まだまだ回せます」と、「延命」のために尽力してくれました。しかし一方で、夫自身の思いが問われることは一度もなく、尊厳ある「出口」を見つけることは極めて困難でした。人生最後の頼みの綱であるはずの緩和医療は、日本の場合、主にがん患者が中心であり、末期腎不全患者にはほとんど保険点数がつきません。使用できる薬も限られています。緩和ケア医は腎不全患者を診ることに慣れておらず、透析の専門医は緩和ケアに長けていないケースが多いのが現状です。そのため、終末期の透析患者には、適切な受け皿がほとんど存在しません。年間1兆6000億円もの巨費が投じられる業界であるにもかかわらず、診療報酬の枠から外れる終末期への対応はあまりにもお粗末と言わざるを得ません。

結論:透析医療の未来に向けた国民的議論の必要性

日本の血液透析医療は、患者数の減少と高齢化という構造的な変化に直面しています。同時に、年間膨大な医療費が投じられているにもかかわらず、患者やその家族が直面する身体的・精神的苦痛、特に終末期におけるケアの不足という深刻な課題が浮き彫りになっています。医療ビジネスとしての側面と、患者の「生きる」ことへの切実な願いとの間には、大きな隔たりが存在します。

この現状を変革するためには、まず人工透析が抱える多様な問題を国民全体で共有し、議論を深める必要があります。医療従事者、政策立案者、そして何よりも患者とその家族の声に耳を傾け、末期腎不全患者が尊厳を保ちながら、質の高い終末期を過ごせるような医療体制の構築が急務です。透析医療のあり方に一石を投じ、より人道的で持続可能な未来を築くための対話が、今こそ求められています。

参考資料

- 『透析を止めた日』 (講談社)