第二次世界大戦後、日本から中華民国海軍に賠償艦として引き渡された旧日本海軍の駆逐艦「雪風」は、名を「丹陽」と変え、台湾海峡の防衛に重要な役割を果たしました。中部・彰化県で農業を営む黄政行さん(80歳)は、義務兵役時代にこの伝説的な艦、丹陽に勤務しました。彼は中央社のインタビューに応じ、艦内での任務や緊迫した作戦時の様子など、当時の貴重な体験を振り返りました。

1947年、日本海軍の象徴的な駆逐艦であった「雪風」は中華民国海軍へと引き渡され、翌1948年5月には「丹陽」と改称されました。その後、1952年に就役し、1966年まで運用されることとなります。黄政行さんは1943年、日本統治時代の台湾で生まれ、1964年から1965年にかけて丹陽に乗り込み、台湾の歴史の転換点における海軍の一員としての役目を果たしました。

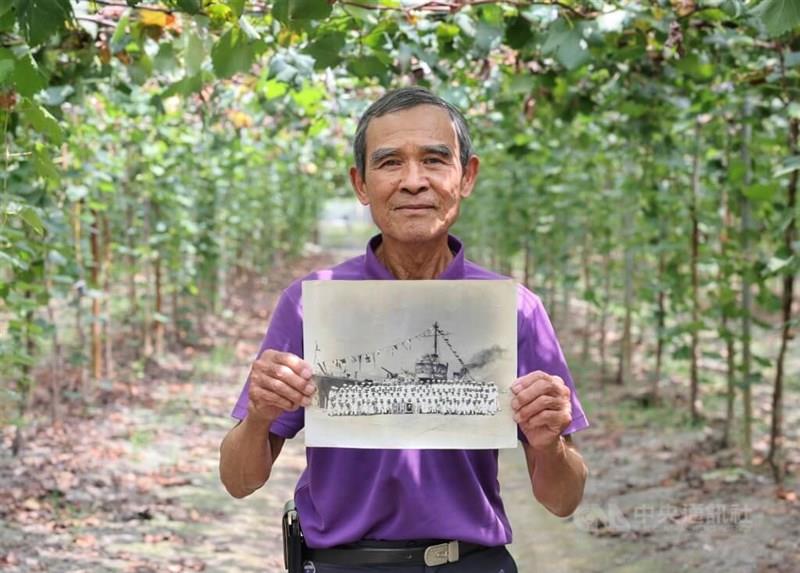

元乗組員の黄政行氏が、旧日本海軍の駆逐艦「雪風」(後の賠償艦「丹陽」)での勤務時代の写真を手に持つ様子。

元乗組員の黄政行氏が、旧日本海軍の駆逐艦「雪風」(後の賠償艦「丹陽」)での勤務時代の写真を手に持つ様子。

元乗組員、黄政行氏の語る「丹陽」での日々

農学校を卒業した黄さんは、義務兵役の配属先を決めるくじ引きで海軍を引き当てました。当時、海軍と空軍の兵役期間は陸軍よりも長く、農家出身者にとっては「不運」と見なされがちでした。しかし、食料事情が厳しい農村で、隣村の出身者が海軍入隊後に体格が良くなったのを見て、「海軍も悪くないだろう」と感じたと言います。

1963年10月に入隊した黄さんは、現在の南部・高雄市にある左営基地の海軍士官学校で4カ月間の入隊訓練を受けました。砲弾や銃弾の管理を担う分隊に配属され、午前中には4時間の専門カリキュラム、午後には2時間の行進訓練など、厳しい日課をこなしました。「訓練は畑仕事より楽だった」と黄さんは語り、軍隊での食事も故郷の農村家庭よりずっと良かったと振り返ります。

援護作戦と衝撃的な体験

黄さんが丹陽に乗り込んだのは1964年3月のことでした。翌日にはまだ艦内での持ち場も決まらぬまま、中国・福建省に近い金門に向けて出港することになります。当時の国軍は金門から中国沿岸にフロッグマンを送り込む作戦を展開しており、丹陽は彼らが乗った小型艇の撤収を援護する任務に当たっていました。中国沿岸に接近すると、先輩乗組員たちは慣れた手つきで5インチ砲と3インチ砲を2分以内に続けて発射。甲板下にいた黄さんは、「ドンドン」という激しい揺れを感じたと言います。丹陽の艦砲には砲塔がなかったため、船体に伝わる振動が大きかったのです。

攻撃が終わると、丹陽は3台のボイラー全てを稼働させ、高速で中国沿岸に向かい、撤収する小型艇の援護に当たりました。しかし、中国側から4発の砲撃を受け、数発が丹陽の近くに着弾し、水しぶきが上がったと黄さんは証言します。この作戦で出撃した2隻の小型艇のうち、帰還できたのは1隻のみ。もう1隻は中国側に捕らえられました。帰還した隊員たちは「みんなひどく泣いていた」と、黄さんはその時の光景を今でも鮮明に覚えていると語りました。

弾薬庫管理の重責と歴史の断片

黄さんは丹陽で艦内に6カ所あった弾薬庫の管理を担当しました。主砲や副砲、対空砲の砲弾、軽兵器用弾薬、銃弾などが種類別に厳重に保管されており、上官からは「重要な任務だ」と繰り返し言い聞かされたと言います。毎日午後には弾薬庫の室温を確認し、34度以上の場合は副艦長に報告。場合によっては散水して温度を下げる必要がありました。勤務中、一度だけ34度を超えたことがありましたが、艦長は「一日超えたくらいは問題ない」として散水は行わなかったと振り返ります。

丹陽がもともと旧日本海軍の駆逐艦だったことは知っていましたが、上官などが「雪風」時代の戦歴を語ることはなく、艦内でも日本語の表示などを見たことはなかったそうです。作戦時には砲弾や弾薬を運び、火器に装填する作業に携わりました。左営港を母港とし、台湾海峡の離島である澎湖の馬公や北部・基隆、金門、そして南シナ海の南沙(スプラトリー)諸島にも足を運んだと記憶しています。しかし、中国・福建省に近い馬祖にだけは行った記憶がないと語ります。

台湾海峡防衛の要、そしてその終焉

台湾海峡の防衛において重要な役割を果たした丹陽でしたが、1960年代には海軍の主力艦は米国製の駆逐艦に取って代わられるようになりました。その後、ボイラーの一つが故障し、速度が低下。1965年10月以降は出港することなく、その役目を終えたとされています。

空軍航空技術学院の金智教授の著書によれば、1953年当時、中華民国海軍の四つの艦隊が所有する軍艦39隻のうち、日本の賠償艦は丹陽を含めて11隻に上っていました。これは、戦後の台湾海軍にとって旧日本艦がいかに重要な存在であったかを物語っています。

日本からの譲渡要求と解体

国家発展委員会档案管理局の資料によると、丹陽の退役後、日本側は外交ルートを通じて船体の譲渡を求めました。しかし、国防部(国防省)は丹陽を練習艦とする意向を示し、この要求には応じませんでした。結果として丹陽の保存は実現せず、その後解体されることになります。解体後、舵輪といかりは日本へ引き渡され、スクリューと船鐘は台湾に残されました。このようにして、かつての日台間の歴史と絆を象徴する艦の一生は幕を閉じました。

結び

旧日本海軍の駆逐艦「雪風」として生まれ、中華民国海軍「丹陽」として新たな歴史を刻んだ艦の物語は、戦後の複雑な国際関係と、その中で生きた人々の記憶を鮮やかに伝えます。黄政行さんの証言は、単なる歴史的事実にとどまらず、個人の体験を通して激動の時代を生きた人々の苦悩と任務の重さを私たちに教えてくれます。丹陽の数奇な運命と、それを見届けた元乗組員の貴重な記憶は、日本と台湾の歴史的関係を深く理解する上で不可欠な証言と言えるでしょう。

参考資料

- 中央社 フォーカス台湾 2024年3月28日配信記事: 「旧日本海軍駆逐艦「雪風」、中華民国海軍に賠償艦「丹陽」として運用 元乗組員が追憶」

- 金智『空軍航空技術学院教授の著書』(※詳細な書名、出版社、発行年は記事からは不明)

- 国家発展委員会档案管理局資料 (※参照された具体的な資料名は記事からは不明)