東京湾岸エリアに林立するタワーマンション群の一角。本来なら就寝時間であるはずの夜遅く、ドラッグストアや公園で子どもたちの集団が時間を過ごしている光景が散見されます。塾経営者・講師の矢野耕平氏は、近年「子どもと関わろうとしない、自分本位の親」が増加傾向にあると指摘しており、これは現代社会が直面する新たな育児放棄の形「ネオ・ネグレクト」として警鐘を鳴らされています。

「ネオ・ネグレクト」とは何か?:衣食住を満たしても満たされない関心

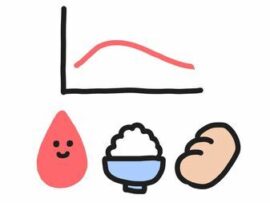

矢野耕平氏が提唱する「ネオ・ネグレクト」は、文字通り「新しい育児放棄」を意味します。その定義は「衣食住に満ち足りた生活をしていても、親がわが子を直視することを忌避したり、わが子に興味関心を抱けなかったりする状態」とされています。これは、経済的な困窮や身体的虐待を伴う従来の育児放棄とは異なり、一見すると恵まれた環境下で育っている子どもたちにも、親からの心の関心や直接的な関わりが欠如している状態を指します。親は子どもの存在を認識しつつも、精神的な距離を置いたり、育児の一部を外部に「外注」することで、無意識のうちに子どもを放置しているケースが増えているのです。

夜のドラッグストアと公園で見られる子どもの「放牧」実態

東京湾岸エリアの某所にある大規模タワーマンション群の近くには、夜遅くになっても小学生が集団でたむろしているドラッグストアがあります。目撃したある母親は、店内で化粧品の試供品を使って「お化粧ごっこ」に興じる女の子たちの中に、知り合いの子どもがいたと語ります。その子に母親の居場所を尋ねると、「近くのお店にいる」との返答。ドラッグストアのすぐそばの居酒屋で、親たちが集まって飲酒していたというのです。

この母親は、「ネオ・ネグレクト」の意味を知り、自身の行動を振り返って言葉を詰まらせました。彼女自身も、タワーマンションに住む共働きのファミリー層仲間と、週末の夕方から近隣のファミレスで2時間程度、食事を兼ねてお酒を飲む「ママ飲み」に参加していました。その間、夕食を終えてじっとしていられない子どもたちは、ファミレスに隣接する公園で走り回っていたといいます。

夜の公園に放置された子どもの孤独を象徴するイメージ。タワマン育児の影に潜むネオネグレクト問題を視覚化。

夜の公園に放置された子どもの孤独を象徴するイメージ。タワマン育児の影に潜むネオネグレクト問題を視覚化。

夜間の公園での子どもの安全性について尋ねると、この母親は「マンションに囲まれた地元の小さな公園で外部から人は入ってきませんし、ファミレスの窓から子どもたちが遊んでいる様子がちらちらと目に入るので、確認ができますから大丈夫です」と返答しました。しかし、彼女は「ネオ・ネグレクトの話を聞いて、ああ、自分は良くないことをしていたのかもしれないとは思いました」と、声のトーンを落としました。

共働き世代に忍び寄る「感覚麻痺」:無意識の育児放棄

この母親の言葉は、現代の共働き世代が陥りやすい「感覚麻痺」を示唆しています。当初は子どものことを考え、飲酒を控えていた彼女も、いつの間にか何の疑問も持たずにお酒を飲むようになっていたというのです。「いま振り返ればという話ですが、いろいろと感覚が麻痺していたのかもしれません」と語る彼女の言葉には、都市型育児における親の責任や子どもの放置問題に対する無意識の慣れが見て取れます。

現代の親たちは、仕事や家事、社会との繋がりの中で多忙を極め、育児の外注や、子どもに「自由」を与えるという名目で関わりを減らしてしまうことがあります。しかし、子どもが本当に求めているのは、物質的な充足だけでなく、親からの直接的な愛情、関心、そして共に過ごす時間です。夜遅くまで外で遊ぶ子どもたちの姿は、単なる「遊び」ではなく、親の目が届かない場所で満たされない何かを求めているサインなのかもしれません。

結論:現代社会が問い直すべき親子の絆

「ネオ・ネグレクト」は、経済的に豊かになった現代社会が抱える新たな育児の課題であり、親子の絆のあり方を根本から問い直す警鐘です。親が忙しい中でも、意識的に子どもと向き合い、対話し、安全な環境を提供する責任は揺るぎません。子どもの衣食住を満たすだけでなく、心のケアと直接的なコミュニケーションを通じて、子どもたちが健やかに成長できる環境を再構築することが、現代の大人たちに求められています。育児を「外注」するだけでなく、親自身が「主体」として関わることの重要性を、改めて認識すべき時が来ています。

参考文献:

- 矢野耕平『ネオ・ネグレクト 外注される子どもたち』(祥伝社新書)

- PRESIDENT Online (プレジデントオンライン) 掲載記事