誰もが予想しなかった自民・公明連立政権からの離脱劇を演じた公明党は、野党となっても政策実現は可能だとアピールしています。しかし、“離婚届”を突きつけられた格好の自民党は、公明党に対し配慮する気配を全く見せていません。公明党とその支持母体である創価学会は今後、嫌がらせや妨害行為を受けることに警戒感を強めていると言われています。この衝撃的な政局の転換は、一体何が引き金となり、どのような背景が隠されているのでしょうか。

誰も予想しなかった「自公離婚」の経緯

これまでの流れを簡単に振り返りましょう。公明党は10日、自民党に対して連立離脱を通告しました。これを受け、自民党は日本維新の会との連立協議を開始し、20日には合意書に署名、新たな連立政権を発足させることになりました。政治部デスクによると、「公明党はもともと総裁選のスタート前から、斉藤鉄夫代表が“新総裁と保守中道の理念・政策で相いれないなら連立は組めない”と表明していました。これは26年にわたる自公の蜜月関係でも前例のないことであり、後の混乱の伏線となっていたと言えるでしょう」。この発言は、連立離脱への布石だったと解釈されています。

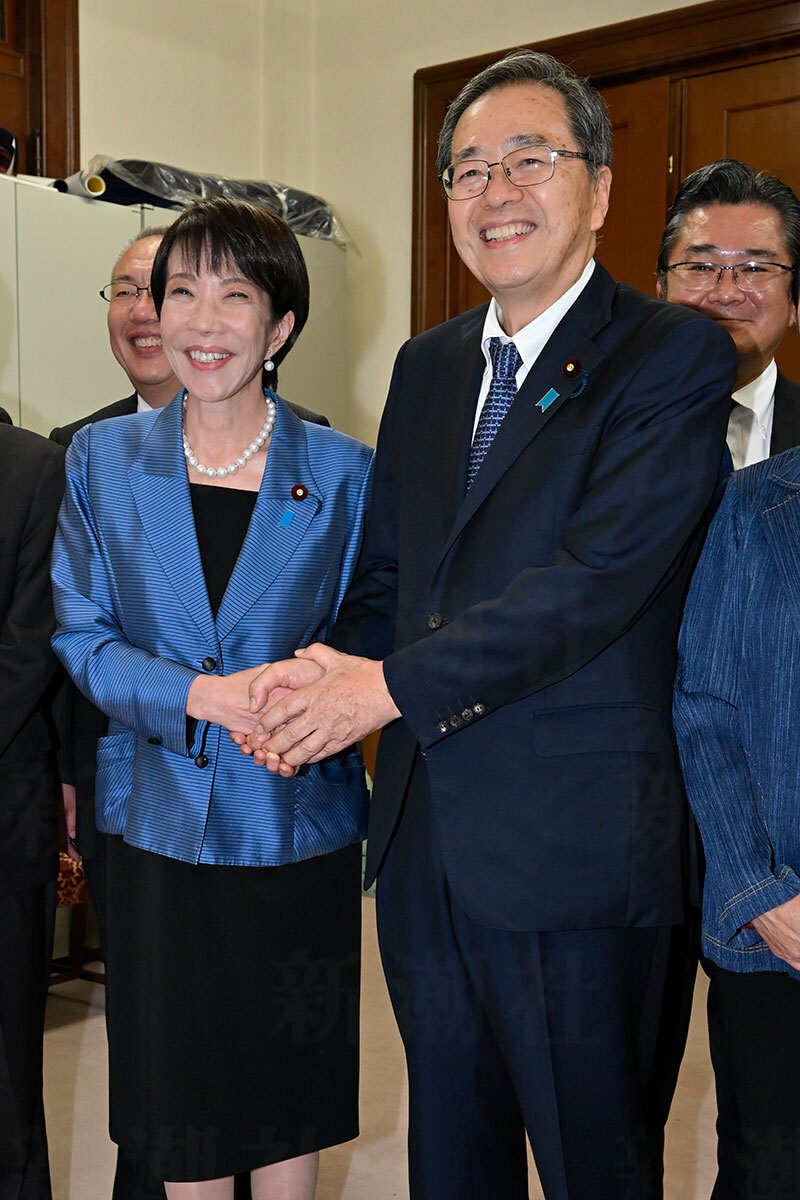

高市新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表。自公連立離脱通告後の協議の様子を捉えた写真。

高市新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表。自公連立離脱通告後の協議の様子を捉えた写真。

連立離脱の「表層的」理由:麻生・萩生田氏の起用と高市氏の動き

高市氏が新総裁に選出された後、公明党が態度を硬化させ、連立離脱に動いた理由については、様々な憶測が飛び交っています。例えば、公明党・創価学会嫌いで知られる麻生太郎氏を副総裁に起用したことや、政治と金、あるいは旧統一教会問題を抱える萩生田光一氏を幹事長代行に就けたこと、さらに高市氏が総裁選当選直後に国民民主党の玉木雄一郎代表と“密会”したことが、公明党側の神経を逆なでしたという指摘があります。

ここで、麻生氏と公明党・創価学会との間の長年の確執について触れておきましょう。1994年、麻生氏は自民党の亀井静香氏らと共に「憲法20条を考える会」を発足させ、公明党と創価学会の関係が「規定される政教分離に違反している可能性がある」と疑義を呈しました。実際に、当時の池田大作名誉会長への証人喚問も検討されたとされます。しかし、1998年の参院選で自民党が敗北したことを機に、自民党は公明党との連立に舵を切り、最終的に自自公連立へと発展しました。「憲法20条を考える会」は活動休止を余儀なくされ、この動きは自公連立の複雑な背景を物語っています。さらに最近では、2023年9月、麻生氏は閣議決定された安全保障関連3文書への公明党の対応を批判し、当時の山口那津男代表らや創価学会を「一番動かなかった。がんだった」と表現したことも広く知られています。

「学会員」の疲弊と「路線対立」:真の離脱要因

公明党の連立離脱に話を戻すと、前述の麻生氏や萩生田氏の登用といった指摘はどれも間違っていないものの、それだけが全てではないという見方もあります。公明党が離脱を伝達した際、斉藤氏は高市氏に対し「誰が総裁でも離脱を決断していた。高市氏が理由ではない」と述べましたが、その後の朝日新聞のインタビューでは「石破政権だったら離脱はなかったと思う」とも明かしており、その発言は首尾一貫していない印象を与えます。

実態としては、創価学会が連立継続に「NO」を下したのだと指摘されています。長年にわたり、自民党議員の金銭問題や異性問題などの「横暴」に付き合わされ、そのたびに創価学会員が大変な思いをしてきた歴史があります。選挙結果が良い間は報われたという感覚があったかもしれませんが、ここ数年の国政選挙での得票数は相当な右肩下がり傾向にあります。選挙活動に大量動員される学会員の疲労度やストレスは極めて高く、もし自民党との路線の違いが鮮明になるのであれば、無理に一緒にいる理由は全くない、という創価学会側からの「離婚届」だったのでしょう。

今回の公明党の自民党連立離脱は、表面的な政治家の行動だけでなく、長年の党間・組織間の軋轢、そして支持母体である創価学会内部の疲弊と路線の再検討という、より深い構造的な問題が絡み合って生じたと言えるでしょう。この動きは今後の日本政治の勢力図に大きな影響を与えることは間違いなく、その動向が注目されます。

参考文献