現在、日本は物価高騰に直面しており、政府はこれを最優先課題の一つとして対策の必要性を強調しています。しかし、この物価上昇は表面的な数字だけでは捉えきれないほど深刻であり、特に国際的な視点から見ると、日本の賃金停滞と相まって、国民の生活に重くのしかかっています。長引く円安が購買力を著しく低下させ、日本人の経済状況は世界の潮流から取り残されつつあるのが現状です。

表面だけでは見えない日本の物価上昇率

総務省が発表した2020年基準の消費者物価指数によると、2025年4月時点での日本の物価は、2020年を100とした場合、111.5を記録しています。これは、わずか5年間で11.5%の物価上昇があったことを意味し、かつて1,000円で購入できたものが現在では1,115円になっている計算です。この上昇率は決して小さくありませんが、この数字だけを見ていると、私たちの生活を包囲する物価高の真の高さやその影響を見誤る可能性があります。

欧州との比較:購買力の格差が示す「異次元」の物価高

日本と欧州(特にイタリア)を行き来する筆者の経験は、日本の物価高が相対的にいかに「穏やか」であるかを浮き彫りにします。現在の1ユーロは過去最高水準の177円前後で推移しており、このレートで計算すると、欧州の生活費は日本人にとって驚くべき水準に達しています。例えば、ミラノの地下鉄の初乗り運賃は390円、駅の自動販売機で買うコーラも同額です。カフェでパニーノ(ハムなどを挟んだパン)を食べれば1,500円、コーヒー付きのセットだと2,100円。カジュアルな食堂でもパスタ一皿が2,800円、レストランでは4,000円を超えることも珍しくありません。物価高が続く日本と比較しても、これらの価格は概ね2倍に相当します。

宿泊費の状況はさらに深刻です。ローマで以前2万円程度で宿泊できた4つ星ホテルは、現在では6万円を下らなくなり、冷蔵庫もない3つ星ホテルでさえ1泊3万9,000円が必要です。フィレンツェでは、2年前には3万円程度だったお気に入りのホテルが、今では8万円を超えています。ミラノの定宿も、コロナ前は1万円台だったのが、現在は6万円を超える水準となり、宿泊が困難な状況です。

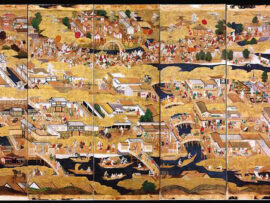

日本の賃金と物価高の現状、強い経済構築への課題を示すビジュアル

日本の賃金と物価高の現状、強い経済構築への課題を示すビジュアル

世界で遅れを取る日本の平均年収の実態

このような「異次元」の物価高が日本人にとって特に重くのしかかるのは、日本の賃金水準が世界的に見て非常に低い位置にあるためです。経済協力開発機構(OECD)が発表した2024年版の世界平均年収ランキングによると、日本の平均年収は4万1,509ドルで、加盟38カ国中25位に留まっています。これはG7諸国の中では最低であり、OECD加盟国全体の平均5万3,416ドルを大幅に下回る数値です。ちなみに、1位はスイスの10万5,184ドル、続いてルクセンブルクの7万9,596ドル、アメリカの7万7,460ドルと高水準が並びます。日本人の収入がここまで低迷した原因には、技術革新の遅れが指摘されていますが、近年は急激な円安がこの状況に拍車をかけています。

円安が加速させる国民の購買力低下

円安は、海外製品の輸入価格高騰を通じて物価を押し上げるだけでなく、日本人の実質的な購買力を著しく低下させています。ドルやユーロなどの外貨から見た場合、日本人の賃金は相対的に価値を失っており、海外旅行や留学、輸入品の購入などが以前よりはるかに高額に感じられるようになりました。この購買力低下は、国内消費の冷え込みにも繋がり、日本経済全体の成長を阻害する要因となっています。物価は上がり続けているにもかかわらず、賃金は伸び悩み、さらに円安が追い打ちをかけるという、国民生活にとって厳しい状況が続いているのです。

結論:強い経済再構築への課題

日本の経済は現在、物価高、世界的に見て低水準な賃金、そして歴史的な円安という三重苦に直面しています。この深刻な状況を乗り越え、「強い経済」を再構築するためには、単なる物価高対策に留まらない、より抜本的な政策が不可欠です。賃金上昇を促し、国民の購買力を回復させるための具体的な方策が、これからの日本経済の持続的な成長と国民生活の質の向上には欠かせないと言えるでしょう。

参考文献

- 総務省 統計局

- 経済協力開発機構(OECD)

- デイリー新潮 (Daily Shincho)