世界でも珍しい日本の雇用システムである「新卒一括採用」と「終身雇用」は、戦後の高度経済成長を力強く支えてきました。しかし近年、若者のキャリア観は大きく変化しており、人手不足が深刻化する中で新卒採用は堅調に推移しているものの、「働き方の質」という点では多様な課題が浮上しています。

「就職氷河期」を乗り越え、再び安定へ向かう新卒採用

若者が社会の一員となるプロセスは困難を伴い、多くの国で若年失業率は高い傾向にあります。しかし、日本では高度成長期から1990年代初頭まで、新卒一括採用という雇用慣行が機能し、若年失業率は低く保たれていました。この制度は、企業が学生の潜在可能性に基づき、在学中に安定した雇用を内定し、採用後に能力開発を行うことで、若者が経験がなくても安定した職を得ることを可能にしました。

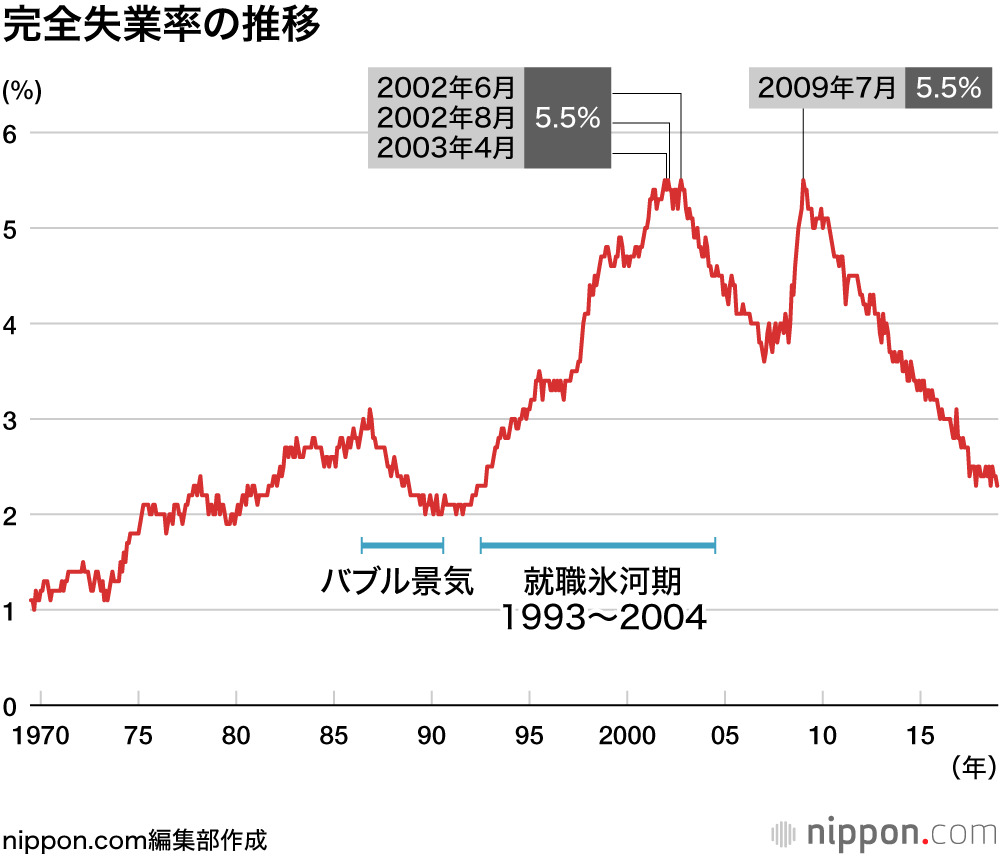

しかし、1991年のバブル崩壊以降、新規学卒採用を縮小・停止する企業が増え、正社員になれない若者が増加しました。彼らは「就職氷河期世代」(1993年から2004年卒業者と定義)と呼ばれ、多くがフリーターとなりました。

2005年頃からの景気回復で新卒採用は再び増加。リーマンショックやコロナ禍で一時的に減少したものの、その後の人手不足基調により、日本の若者のキャリアはバブル期以前には及ばないものの、再び安定へと向かっています。

新入社員が紙飛行機を飛ばす日本航空(JAL)グループ入社式の様子

新入社員が紙飛行機を飛ばす日本航空(JAL)グループ入社式の様子

現代の労働市場が抱える課題:就職氷河期世代の苦悩とニートの高止まり

しかし、40代以上になった就職氷河期世代は不安定な状態が長く続いています。近年、人手不足で正社員化が進んだものの、正社員から非正社員、無業、失業に戻る「ヨーヨー型キャリア」の者が一定数おり、中高年になっても社会問題です。この世代の困難は、新規学卒一括採用によるスムーズな労働市場への移行が、キャリアと人生の安定にいかに重要かを示唆しています。

また、ニートの数も景気回復にかかわらず高止まりしています。日本のニートは求職をしていない無業者を指し、「ひきこもり」や病気・怪我で働けない人々など多様です。フリーターは2003年のピークから減少しましたが、ニートは雇用状況に関わらず高い水準を維持しています。

日本の完全失業率の推移を示すグラフ

日本の完全失業率の推移を示すグラフ

このように、日本の雇用システムは長年の伝統と現代の社会経済的変化の間で複雑な状況にあります。新卒一括採用は一定の安定をもたらす一方で、一度つまずいた世代への影響は大きく、ニート問題のように経済状況に左右されない新たな課題も顕在化しています。若者がより良いキャリアを築き、社会全体が持続可能な労働環境を整備するためには、これらの課題への継続的な取り組みが不可欠です。