世界中で紛争や戦争が多発し長期化する中、学校が軍事目的に利用され、攻撃の標的となるケースが増加しています。このような状況から子どもたちと教育を守るため、「学校保護宣言」と呼ばれる国際的な誓約が存在します。現在、世界121カ国がこれに賛同していますが、主要7カ国(G7)の中で日本は唯一、この宣言に未賛同の立場を取っています。紛争下の教育現場の現状と、「学校保護宣言」の意義、そして日本が直面する課題について深く掘り下げます。

深刻化する「教育への攻撃」:子どもたちの未来が脅かされている

近年発表された報告書によると、2024年には世界36カ国で61もの国家間の紛争が報告されており、これは1946年以降で最多の数字です。結果として、世界の子どもの約5人に1人にあたる5億2,000万人もの子どもたちが紛争地で生活しています。このような紛争の増加に伴い、「教育への攻撃」もまた多発し、その規模を拡大させています。

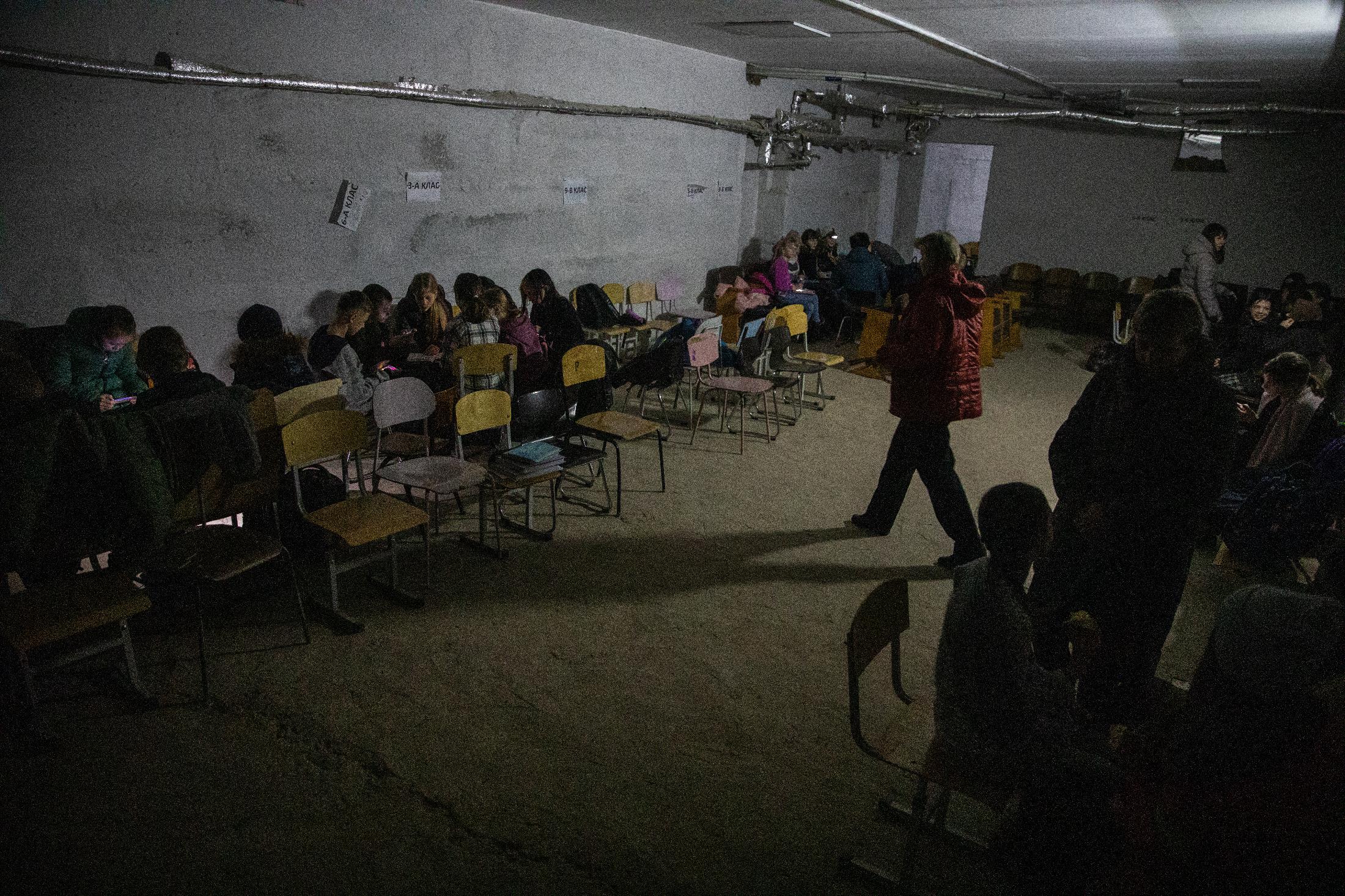

「教育への攻撃」とは、単に学校や大学への武力攻撃に限りません。生徒や教員の殺害、拘束、学校・大学の軍事利用、学校や通学路での兵士への勧誘や誘拐、さらには性暴力といった広範な行為が含まれます。国際調査では、2022年から2023年の2年間に、28カ国で約6,000件もの「教育への攻撃」が確認されました。この数字は、それ以前の2年間と比較して20%増加しており、1万人を超える学生や教員が死傷、誘拐、拘束されるなどの被害に遭っています。ウクライナのチェルニーヒウでは、空襲警報が鳴り響く中、子どもたちが地下のシェルターで勉強を続けるという痛ましい現実があります。

空襲警報が鳴る中、地下のシェルターで勉強するウクライナの子どもたち

空襲警報が鳴る中、地下のシェルターで勉強するウクライナの子どもたち

「学校保護宣言」の意義と日本の現状

「学校保護宣言」は、紛争下において学校や大学が基地や武器の保管庫、訓練所、捕虜の拘束施設などとして軍事利用されることを防ぐための国際指針です。これは法的拘束力を持つものではなく、政治的な誓約に過ぎませんが、学校を軍事目標とみなすことを避け、子どもたちの安全な学習環境を確保することを目的としています。

この宣言にはすでに世界121カ国が賛同しており、国際社会における子どもの保護と教育の重要性を示す強力な意思表示となっています。しかし、G7の中で唯一、日本だけがこの宣言に賛同していません。終戦から80年を迎えようとする今年、非戦への誓いが各地で力強く訴えられる中、パレスチナ・ガザ地区での攻撃による死傷者が後を絶たないなど、世界の紛争状況は深刻さを増しています。

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの堀江由美子アドボカシー部部長は、11月20日の世界こどもの日に際し、「学校保護宣言」の成果が見られる中で、日本政府に賛同を求める声が若者からも上がっていると指摘しています。国際社会の一員として、また子どもの権利を尊重する国として、日本がこの宣言に賛同することは、紛争下の教育を守る国際的な取り組みに貢献し、世界の子どもたちへの連帯を示す重要な一歩となるでしょう。

教育は子どもたちの未来を築く基盤であり、紛争下であってもその権利が守られなければなりません。日本政府が「学校保護宣言」への賛同を再検討し、国際的な責任と子どもの権利保護へのコミットメントを明確にすることが強く求められています。