NHK大河ドラマ「べらぼう」でも描かれた、老中・田沼意次(おきつぐ)の嫡男・意知(おきとも)の暗殺事件。劇中では旗本・佐野政言(まさこと)との間で家系図を巡るトラブルがあったと示唆されました。この歴史的な事件の背景には何があったのでしょうか。系図研究者の分析を基に、田沼家の家系と事件の深層に迫ります。

浮世絵に描かれた田沼意知暗殺の場面。佐野政言とされる人物が意知に斬りかかる様子。

浮世絵に描かれた田沼意知暗殺の場面。佐野政言とされる人物が意知に斬りかかる様子。

大河ドラマ「べらぼう」が描いた家系図問題と史実との対比

大河ドラマ「べらぼう」第6話では、佐野政言が田沼意知のもとに佐野家の家系図を持ち込み、田沼家が元は佐野家の家来筋だったとして、家系図の改竄を持ちかける場面が描かれました。それを聞いた意次が、佐野家の家系図を庭の池に投げ捨ててしまう、という衝撃的なシーンです。しかし、藤田覚氏の著書『田沼時代』によれば、同時代の田沼意次は「外面では親しみやすく諸大名と親しく付き合い、自身の出世を謙遜し、下級の家来たちにまで親切に声をかけるなど、少しも権勢を誇るところがなかった」と評されています。渡辺謙さんが演じるような豪胆な人物像とは異なり、むしろ丁寧で気配りの人であった可能性が高いとされます。また、大石慎三郎氏の『田沼意次の時代』が指摘するように、意次に対する悪評は反田沼派によるものが多く、客観性を欠く側面もあります。これらの歴史的な評価を踏まえると、他家の大切な家系図を無造作に池に捨てるような行為は、実際の意次の人物像からはかけ離れていると考えられます。

『寛政重修諸家譜』に見る田沼家の由緒

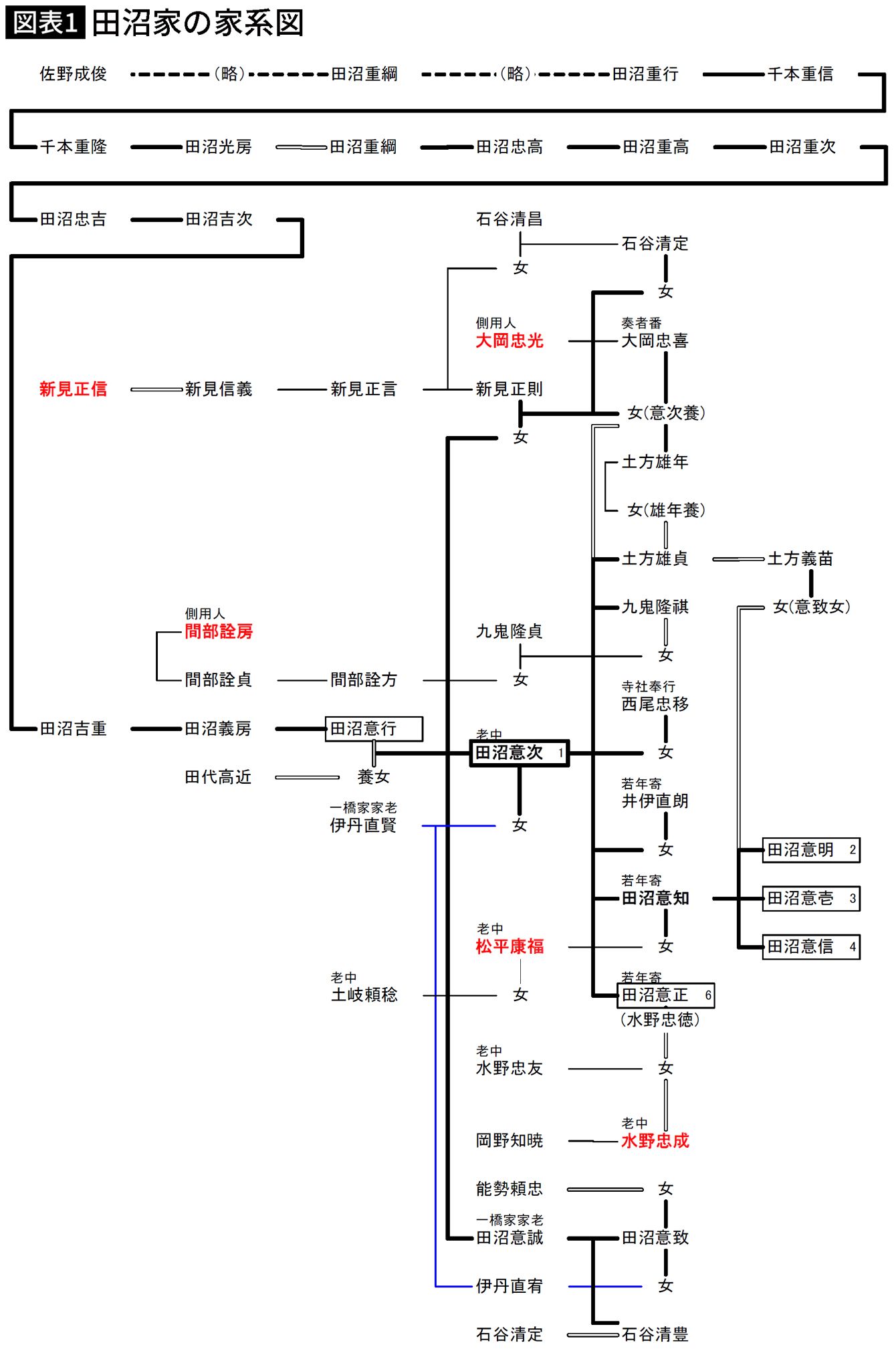

では、そもそも歴史上の田沼家の家系はどのようなものだったのでしょうか。松平定信が老中時代に編纂させた、江戸幕府の大名・旗本の家系図集である『寛政重修諸家譜』によると、田沼家の家系は詳細に記されています。それによれば、田沼家は藤原氏を称し、佐野庄司成俊の末裔とされます。成俊から6代目の壱岐守重が、下野国安蘇郡田沼村(現在の栃木県佐野市付近)に住み、初めて田沼と号しました。彼は鎌倉幕府の4代将軍、藤原頼経に仕えたと記録されています。その3代後の田沼丹後守重行は、南北朝時代の武将である新田義貞に属しました。子孫の中には一時、千本に改姓した者もいましたが、田沼伊賀守光房が再び田沼姓に戻しました。光房には子がなかったため、新田氏の支流である高瀬山城守忠重の次男を養子とし、田沼山城守重綱と名乗らせました。その後、子孫は戦国時代に上杉氏、武田氏、武蔵忍城主の成田氏などに仕え、再び武田勝頼にも属しました。武田家滅亡後、田沼次右衛門吉次が紀伊藩主徳川頼宣に仕え、その子孫が紀伊徳川家に仕えたと系譜は続いています。このように、田沼家は鎌倉時代にまで遡る、由緒ある武家であったことがわかります。

大河ドラマでの家系図トラブルは演出の可能性が高いですが、田沼家は『寛政重修諸家譜』にある通り由緒ある武家です。田沼意知暗殺の動機には諸説あり、家系図問題も語られますが、真相は複雑かもしれません。この事件は、当時の社会情勢や政治権力を示す重要な出来事です。

参考文献: 『寛政重修諸家譜』、藤田覚『田沼時代』、大石慎三郎『田沼意次の時代』