昭和54年(1979年)7月、日本列島の大動脈である東名高速道路が未曽有の大渋滞に見舞われました。行楽シーズンでもないこの大規模な交通麻痺を引き起こしたのは、同年7月11日に発生した「日本坂トンネル火災事故」です。滋賀から東京を目指していたある家族は、事故翌日の午前中から八日市インター近くで渋滞に巻き込まれ、わずか数十メートル進むのに5分もかかるという状況に直面。昼食を取ろうにもサービスエリアは車や人で溢れかえり、弁当は売り切れという有様でした。その後の国道1号線も「駐車場と化したような」大渋滞が続き、目的地である静岡県磐田市にたどり着いたのは夜遅くでした。日本坂トンネル火災事故は、日本の交通インフラの脆弱性を露呈した昭和の大事故として、今なお多くの人々の記憶に残っています。

この事故は、東名高速道路の静岡市駿河区と焼津市にまたがる約2kmの日本坂トンネル下り線で発生しました。西坑口から約420メートル地点での玉突き事故が発端です。停車中の大型トラックに別のトラックが追突し、さらに乗用車2台、大型トラック2台が次々と追突するという多重事故となりました。この事故により、乗用車2台が前後の大型トラックに挟まれる形となりました。

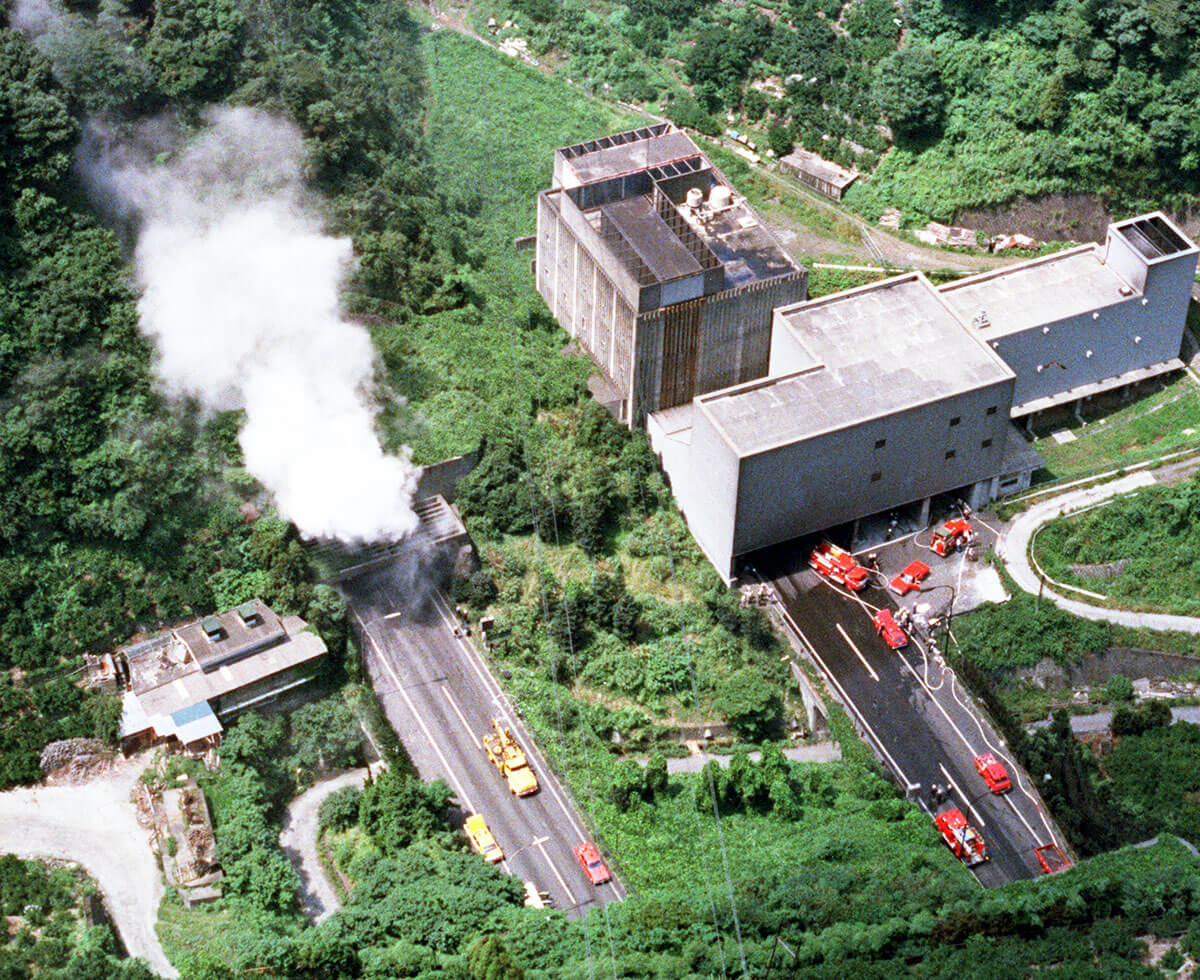

東名高速 日本坂トンネル火災事故発生時、静岡側排気塔から立ち上る白煙

東名高速 日本坂トンネル火災事故発生時、静岡側排気塔から立ち上る白煙

最終的に、この日本坂トンネル火災事故は死者7名、負傷者2名、焼失車両173台という甚大な被害をもたらしました。現場に居合わせた運転手たちは、想像を絶する過酷な状況に直面しました。

火災発生と消火活動の困難

事故発生は7月11日午後6時37分ごろでした。挟まれた乗用車からガソリンが漏れ出し、これが火災の直接的な原因となりました。最初に1台の乗用車の下部から出火し、瞬く間にもう1台の乗用車に燃え移って車全体が炎上、さらに周囲のトラックへと延焼が拡大しました。

事故現場から600~700メートル離れた場所に停車していたという神戸のトラック運転手は、当時の状況をこう証言しています。「もちろん事故なんてわからんから、リクライニング倒して、横になって、足を上げマンガの本を読みかけたな。5分ほどしよったら、外が騒がしいから、何ごとかと思うて、キーを切って、現場近くまで行きました。事故車の5台ぐらい手前からながめると、ポンと音がして火の手が上ってて、そのまわりに10人ぐらいおったな。」運転手たちは初期消火を試みましたが、これも困難を極めました。現場近くの運転手は「誰かが消火栓のホースを持って走って、別の誰かが蛇口をあけたんやが『水が出ん、出ん』とドナってましたわ」と語っており、消火栓が機能しなかったことが分かります。さらに、天井に設置されているはずのスプリンクラーからも水は一滴も落ちてこなかったといいます。

事故現場から「10番目以内」にいたという大阪のトラック運転手も、火災の激しさを証言しています。「ボーンという爆発音がして、降りて行こうとしたら、天井につくぐらいの高さの炎が上がりました。車を置いて、走って助けに行ったんですが、ガスいうか、黒いすごい煙が来て、消火する時間はありませんでしたよ。」この運転手もまた、「スプリンクラー? 全然。これっぽっちも濡れてない」と、消火設備の不備に言及しています。漏れ出したガソリンに引火した火は、トンネルという閉鎖された空間で爆発的に燃え広がり、有毒な黒煙が充満しました。初期の消火活動は煙と炎によって阻まれ、手の施しようがなかったのです。

事故がもたらした影響と教訓

日本坂トンネル火災事故は、人命と財産に甚大な被害をもたらしただけでなく、日本の経済活動や人々の生活に大きな影響を与えました。東名高速道路という日本の大動脈が長期間にわたり寸断されたことで、物流は滞り、人々の移動は著しく制限されました。事故発生から完全鎮火、そしてトンネルの復旧には時間を要し、その間、周辺の一般道路や他の交通手段に大きな負荷がかかりました。前述の家族の例のように、わずか数百キロの移動に十数時間以上かかるという異常事態が発生したのです。

この事故は、トンネルという特殊な環境における火災の恐ろしさと、既存の防災・消火設備の不備を浮き彫りにしました。事故調査を経て、トンネル内の換気設備や排煙設備、スプリンクラーなどの防災設備の強化、そして事故発生時の迅速な情報伝達と避難誘導体制の重要性が再認識されました。日本坂トンネル火災事故は、その後の日本の道路トンネルにおける安全対策の抜本的な見直しと強化につながる重要な教訓となりました。昭和の終わり頃に起きたこの悲劇は、高度経済成長期に整備されたインフラの安全対策について、改めて問いを投げかける出来事だったと言えるでしょう。