今年2月、42歳で突然の直腸がん告知を受けました。戸惑い、後悔、そして絶望。死への恐怖と同時に「生きたい」という強い願いが湧き上がりました。この個人的な闘病のさなか、国会では「高額療養費制度」における患者負担の引き上げに関する議論が繰り広げられており、その問題は決して他人事ではありませんでした。引き上げは一時凍結されたものの、増大し続ける医療費に国がどう向き合うべきかという根本的な課題は未解決のままです。本記事では、がんを経験した一記者の視点から、この制度の重要性と、来る参院選を前に改めて問われるべき医療政策のあり方について考察します。

意識が遠のく中で呼んだ救急車:突然の直腸がん告知

昨年11月、私は体調の異変に直面しました。朝からの断続的な下血に「休めば治るだろう」と軽く考えていましたが、1時間ごとに症状が悪化し、止まる気配がありませんでした。その日の夕方、会社へ向かおうと立ち上がった瞬間、目の前が真っ白になり、腰から崩れ落ちました。かかりつけ医に電話すると、「点滴が必要だ。すぐに救急車を呼びなさい」と強い口調で指示されました。意識がもうろうとする中、私はスマートフォンに「119」と入力し、救急車を呼びました。病院へ搬送され、その日は点滴を受けて帰宅しました。

年が明け今年1月、内視鏡検査を受けポリープを切除。そして2月13日午前9時過ぎ、東京都内の総合病院の診察室で男性医師から「検査の結果、がんでした。直腸がんです」と告げられました。その瞬間、様々な思いが頭の中を駆け巡りました。「もっと早く病院に行くべきだった」「家族にどう説明しよう」「将来、仕事はできるのか」。医師は検査データや患部の画像を見せながら進行度や転移の可能性を説明しましたが、「がん」という言葉が頭をぐるぐる回り、話が頭に入りませんでした。「外科で手術の相談をしてください」。この「手術」という言葉で、私は一気に現実へと引き戻されました。

意識がもうろうとする中で記者が呼んだ救急車が緊急走行している様子。日本の救急医療体制と迅速な搬送を示すイメージ。

意識がもうろうとする中で記者が呼んだ救急車が緊急走行している様子。日本の救急医療体制と迅速な搬送を示すイメージ。

命をつなぐ決断:10日間の入院と高額療養費制度の恩恵

告知後、外科の主治医は冷静に説明しました。「余命の長さを考えれば、腸の一部を切除したほうが良いでしょう」。私の直腸がんは早期の「T1b」ステージで、がんが腸の粘膜下層に1ミリ以上浸潤している状態でした。さらに深くなれば転移リスクが高まります。

説明を聞き終え、私はすぐに仙台の両親に電話しました。「今の医療技術は進歩しているから大丈夫」と母は励まし、「早期発見で良かった、保険にはちゃんと入っていたか」と父も案じてくれました。その温かい言葉に涙が止まりませんでした。「もしかしたら、両親より先に死んでしまうかもしれない」。がんになったこと自体より、その思いが一番大きなショックでした。支えてくれた大切な人たちの顔が浮かび、「もっと生きたい」という強い気持ちが込み上げ、手術を受けることを決意しました。

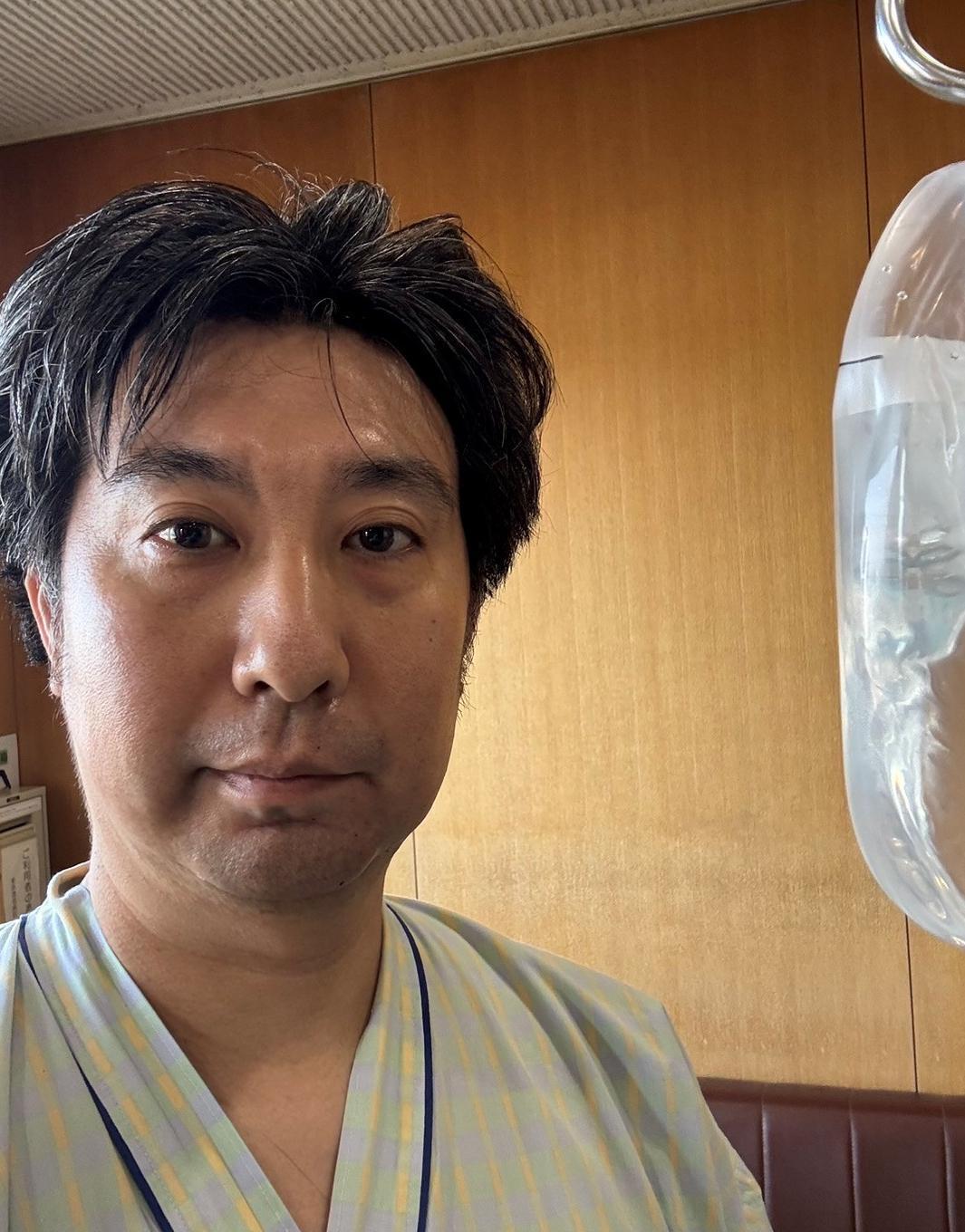

手術は3月19日、約6時間におよびました。患部を含む大腸約13センチを切除し、転移の可能性を考慮して周囲のリンパ節も取り除かれました。最も不安だったのは「転移」の有無でした。数日後、担当医が病室を訪れ、「転移はありませんでしたよ」と告げました。その言葉に、私はベッドの上で肩を震わせて泣きました。術後の経過は良好で、入院はわずか10日間で済みました。

直腸がん手術から4日目、看護師の助言に従い痛みに耐えながら病院内を歩く記者の姿。早期回復と医療従事者の献身的なサポートを示す。

直腸がん手術から4日目、看護師の助言に従い痛みに耐えながら病院内を歩く記者の姿。早期回復と医療従事者の献身的なサポートを示す。

病状の回復とともに気がかりだったのが「費用」でした。退院後、治療費と入院費の合計は約20万円に上りました。しかし、6月の給与明細には「健保給付金」として15万9000円が加算されており、これは「高額療養費制度」によって大部分が還付された金額でした。結果として自己負担額は5万円弱に抑えられました。日本の優れた社会保障制度であるこの「高額療養費制度」があったからこそ、私たちは高額な医療費に悩まされることなく、安心して治療を受け、命を救われることができるのです。そのありがたみを、今回の経験を通じて心から実感しました。

直腸がん手術後、回復期にある記者が病院で摂る流動食の朝食。重湯やスープなどが写っており、高額療養費制度の恩恵を感じさせる日々の風景。

直腸がん手術後、回復期にある記者が病院で摂る流動食の朝食。重湯やスープなどが写っており、高額療養費制度の恩恵を感じさせる日々の風景。

結び

今回の直腸がんとの闘いを通じて、私は日本の「高額療養費制度」がいかに国民の命と生活を支える重要な柱であるかを痛感しました。高額な医療費が個人に重くのしかかることを防ぎ、誰もが安心して必要な治療を受けられるこの制度は、まさに命を救うセーフティネットです。しかし、医療費の増大という国家的な課題に対し、今後この制度がどのように維持・発展していくべきか、その根本的な議論はまだ不透明です。来る参院選では、国民一人ひとりが日本の医療政策の未来について真剣に考え、社会全体で支え合う医療制度のあり方を問い直すことが求められています。

参考資料

- Source: Yahoo!ニュース (毎日新聞)