江戸時代後期、一世を風靡した老中・田沼意次とその失脚後に政権を握った松平定信。彼らの人生は、まるで光と影のように対照的でありながら、奇妙な因果で結びついていました。その運命の転換点は、第10代将軍徳川家治の急死によって唐突に訪れます。長年、意次を全面的に信頼し支え続けた家治の逝去は、意次にとって最大の後ろ盾を失うことを意味し、その後の彼の政治生命は急速に終焉へと向かっていきました。

将軍急死が招いた田沼意次の失脚と定信の台頭

徳川家治の急病による突然の死後、田沼意次はその命脈を絶たれます。天明6年(1786年)8月27日、意次は老中職を辞職させられ、同年閏10月には、御三家や御三卿、そして彼を敵視していた松平定信らの意見によって、神田橋の上屋敷や老中就任後に加増された2万石が没収されるに至ります。この失脚劇のわずか数ヶ月後、翌天明7年(1787年)6月19日、反田沼の急先鋒であった松平定信が老中となり、後に江戸三大改革の一つと称される「寛政の改革」に着手することになります。

定信は、第8代将軍徳川吉宗の子孫が家祖となった田安家の生まれでありながら、奥州白河藩松平家を継ぐことになりました。彼はこの転封の張本人を田沼意次と恨み続け、老中になる前に将軍へ提出した上申書には、懐剣を忍ばせ、機会があれば意次を刺し殺そうとまで考えていたと驚くべき告白を残しています。

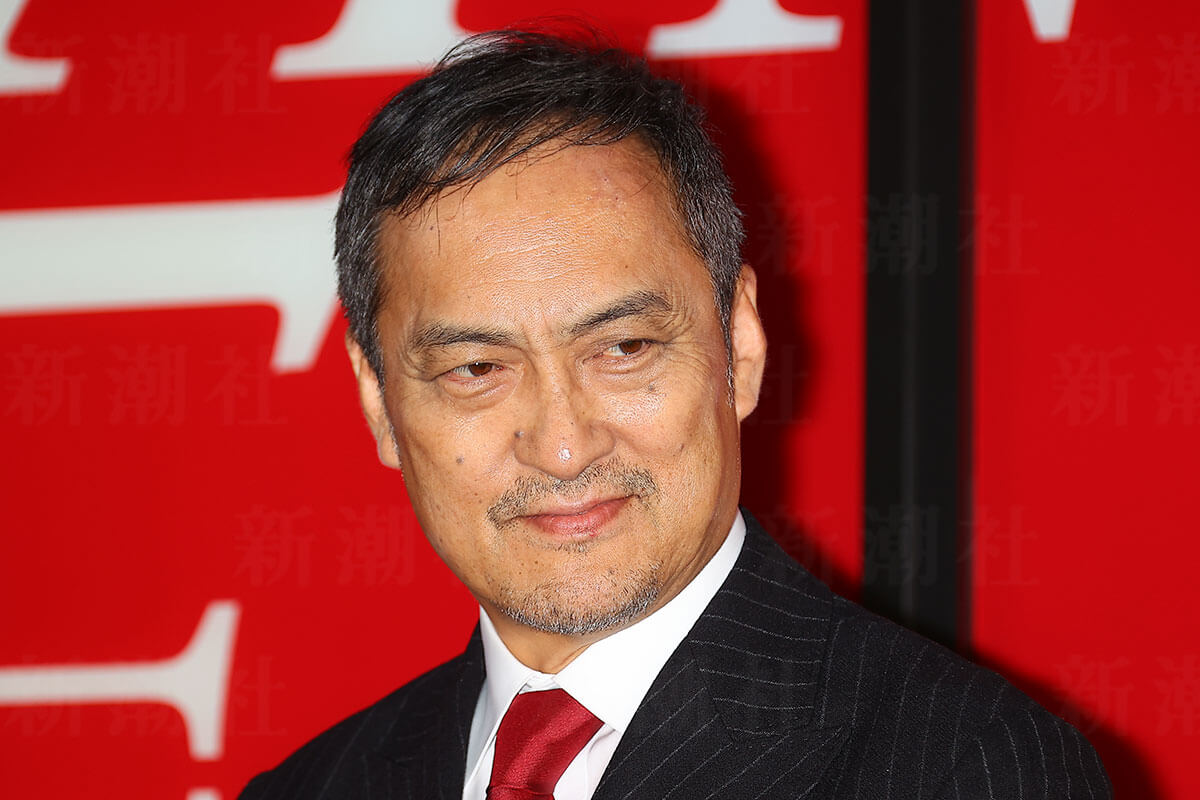

渡辺謙演じる田沼意次、その失脚の影に迫る

渡辺謙演じる田沼意次、その失脚の影に迫る

定信の長年の怨念は叶い、意次は見るも無残な転落を遂げますが、歴史の皮肉か、その定信もまた、寛政5年(1793年)7月23日、生田斗真が演じる一橋治済らの策謀によって、わずか6年で老中職を追われることになります。このように対照的で、かつ因果が絡み合う二人の歩んだ道は、彼らの居城の運命からも深く理解することができます。

狂歌が映し出す民衆の評価と相良城の運命

かつての歴史教科書などでは、田沼意次が賄賂まみれの政治家、松平定信が清廉な改革者として描かれることが多くありました。しかし、「田や沼や/濁れる御世をあらためて/清く澄ませ/白河の水」と定信への期待が詠まれた狂歌が、後に「白河の/清きに魚も住みかねて/もとの濁りの/田沼恋しき」と、田沼時代を懐かしむ内容に変わったことは、両者の政治が世間にどのように受け止められたかを表す好例と言えるでしょう。

城の運命に目を向けてみると、失脚後も御三家や御三卿からの処分要求がやまなかった田沼意次は、定信が老中になった天明7年(1787年)10月2日、ついに蟄居を命じられます。さらに、家督は孫の意明に譲らされ、残りの所領3万7,000石と居城であった相良城(静岡県牧之原市)は召し上げられました。意次はその後、奥州下村藩(福島県福島市)に改めて1万石を与えられ、転封を余儀なくされます。

相良城跡に残る石碑、田沼意次失脚の歴史を物語る

相良城跡に残る石碑、田沼意次失脚の歴史を物語る

没収された相良城は、現在、本丸の跡地に牧之原市史料館が建つものの、城を思わせる遺構はほとんど残されていません。旧二の丸は小学校、旧三の丸は高校の敷地となり、城の痕跡と呼べるのは、かつて城内と海を結び軍事的な役割も担った「仙台河岸」にわずかに残る石垣ぐらいです。明和4年(1767年)に新規築城を許された意次が心血を注いで築き始めた相良城は、それからわずか20年という短期間で徹底的に破壊されてしまったのです。

結び

田沼意次と松平定信、二人の老中の対照的な運命は、江戸時代後期の激動の政治情勢を色濃く反映しています。特に、意次が心血を注いだ相良城が、彼の失脚後わずか20年で徹底的に破壊され、その痕跡がほとんど残されていないという事実は、権力の儚さと歴史の無情さを静かに物語っています。彼らの人生と城の運命を通じて、私たちは歴史における政治家の評価がいかに時代や人々の感情によって左右されるか、そして物質的な遺産がいかに容易に消え去るかを深く考察することができます。

参考文献

- Yahoo!ニュース: 「田沼意次を刺し殺そうとしていた定信」 (https://news.yahoo.co.jp/articles/fd3e0e1dcfadaa156bb87b69293743b5fa9ea039)