日本の女子大学は今、大きな転換期を迎えています。全国的に学生募集に苦戦する女子大学が増加しており、2024年度には私立女子大学の7割以上が入学定員割れに直面しているのが現状です。1998年のピーク時には98校あった女子大学が、2023年までに25校も減少。この「女子大閉鎖」の流れは止まらない勢いです。

関西地方に広がる共学化と募集停止の動き

教育業界に衝撃を与えたのが、長年多くの学生を惹きつけてきた武庫川女子大学が今年7月末に発表した共学化の方針です。一方で、同月には京都女子大学が「女子大学宣言」をウェブサイトで公表し、女子大学としての存続を改めて表明しました。しかし、この流れに逆行する形で、11月20日には京都華頂大学と華頂短期大学を運営する学校法人が2027年度以降の学生募集停止を発表。関西地方における女子大学の未来が危惧されています。

入試アナリストの石原賢一氏は、「首都圏よりも人口減少が早く進む関西は、より一層厳しい状況にあります」と警鐘を鳴らします。4月下旬には京都ノートルダム女子大学も学生募集停止を発表するなど、関西エリアでの閉鎖や共学化の動きは加速しているようです。

関西「御三家」も直面する存続の危機

このような状況下で、武庫川女子大学は志願者数において関西私立女子大学のトップを維持するなど健闘を見せています。石原氏によると、「甲子園周辺という立地の良さと、学部の拡充が功を奏している」とのことです。

しかし、その武庫川女子大学に学生を奪われているとされるのが、神戸女学院大学です。かつては京都女子大学(京女)、同志社女子大学(同女)と並び称される「関西御三家」の一角を担い、京都大学や大阪大学を目指すような優秀な女子学生が通うトップ校として知られていました。アナウンサーの有働由美子氏も北野高校から神戸女学院大学に進学したことで有名です。

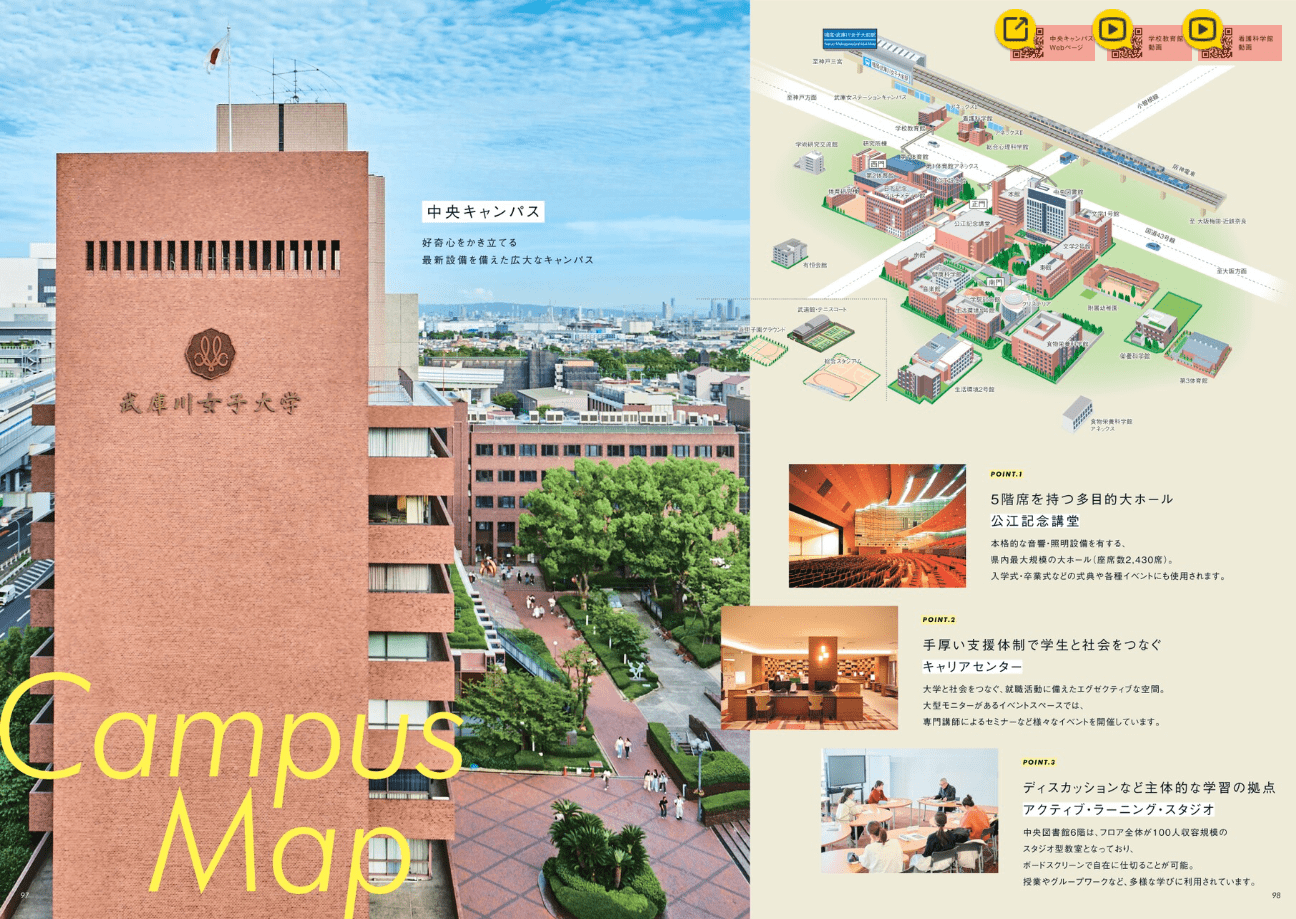

武庫川女子大学の中央キャンパス。阪神沿線最寄り駅から徒歩7分。

武庫川女子大学の中央キャンパス。阪神沿線最寄り駅から徒歩7分。

にもかかわらず、神戸女学院大学の収容定員充足率は84.8%と、他の御三家と比較して20ポイント以上の差をつけられ、「陥落危機」に瀕しています。この充足率が9割未満になると、私学助成金が段階的に減額されるほか、将来的な学部新設の認可にも影響が出るため、大学の将来を左右する重要な指標となります。

大学側は「危機感を持ち改革を進めています。2024年度の国際学部、心理学部開設、2025年度の生命環境学部開設などです。受験しやすい入試制度導入や奨学金制度新設などもあり、志願者数と入学者数は両年度とも入学定員比約94%まで回復しました」と手応えを語っています。しかし、石原氏は「入試改革で志願者は増えましたが、実際の入学率(歩留まり)は芳しくないはず」との見方を示しています。

各校の課題と今後の展望

関西の他の「御三家」もそれぞれ課題を抱えています。女子大学唯一の法学部を持つ京都女子大学は、京都の中心部に位置し立地は良いものの、競合が多いのが実情です。一方、同志社女子大学は、メインキャンパスが京田辺市という不便さが指摘されており、薬学部や看護学部を持つにもかかわらずその利点を活かしきれていないと石原氏は分析しています。

少子化という避けられない波の中で、日本の女子大学、特に歴史ある名門校もまた、生き残りをかけた変革を迫られています。教育内容の充実、入試制度の見直し、そして共学化といった大胆な選択が、今後さらに増えていくと予想されます。この厳しい状況は、各大学がその存在意義と独自性を改めて問い直し、未来を切り開くための重要な機会となるでしょう。

参考文献:

- 週刊文春電子版 2025年5月22日配信記事

- 週刊文春 2025年5月29日号

- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/de6ca75345b6eecc8444b79487857ffffa593404)