今から55年前、1970年11月25日、作家・三島由紀夫が自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を遂げた衝撃的な事件は、日本の歴史に深く刻まれています。その最期から「自決した、どこか恐ろしい作家」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、三島の思想は一言で片付けられるほど単純ではありません。現代の日本において、首相のリーダーシップや言葉の説得力が問われる中、三島が遺した政治に関する言葉は、私たちに何を問いかけるのでしょうか。本稿では、三島由紀夫の政治思想を彼の名言を通して再考し、その現代的意義を探ります。

三島由紀夫が警鐘を鳴らした「政治の危機」

三島由紀夫は、政治が本来あるべき姿から逸脱した状態を「政治的危機」と喝破しました。彼は、国民が日常で政治を意識する必要がなく、それぞれの仕事に専念できるのが健全な社会であると考えました。

「胃痛のときにはじめて胃の存在が意識されると同様に、政治なんてものは、立派に動いていれば、存在を意識されるはずのものではなく、まして食卓の話題なんかになるべきものではない。政治家がちゃんと政治をしていれば、カジ屋はちゃんとカジ屋の仕事に専念していられるのである。現在、政治は民衆の胃痛になり、民衆の皮膚はアレルギーの症状を示し、異常に敏感なその皮膚は、何事もまず皮膚で感受しようとする。こういう状態こそ政治的危機である」 ※1

この言葉は、政治が国民の生活に直接的な不快感や不安を与えている現状を「胃痛」や「アレルギー」に例え、異常事態であると指摘しています。国民が政治に対して過敏になっている状況こそが、まさしく危機であるという三島の洞察は、混迷を極める現代政治にも通じるものがあります。

また、三島は理想的な政治家像についても言及しています。

「本当の現実主義者はみてくれのいい言葉などにとらわれない。たくましい現実主義者、夢想も抱かず絶望もしない立派な実際家、というような人物に私は投票したい。だれだって自分の家政を任せる人物を雇おうと思ったら、そうせずにはいられないだろう」 ※1

この発言は、耳当たりの良い言葉に惑わされず、現実を直視し、夢想も絶望もせずに行動する「たくましい現実主義者」こそが、国政を任せるにふさわしい人物であるという、三島の政治家選定基準を示しています。これは、国民が政治家を選ぶ際の重要な視点を提供していると言えるでしょう。

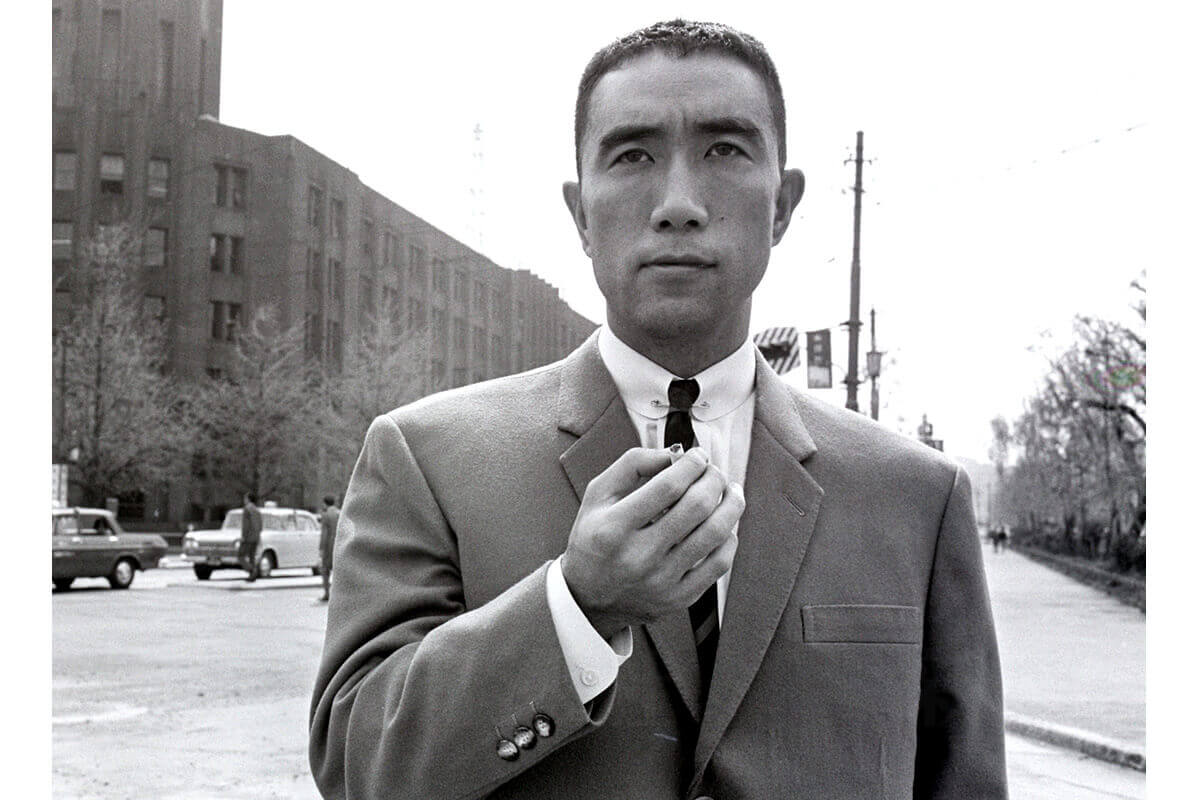

1964年に撮影された作家・三島由紀夫のポートレート

1964年に撮影された作家・三島由紀夫のポートレート

「危険な思想家」としての権力批判

三島は自身が「危険な思想家」と呼ばれることに対し、権力の危険性こそが真の危険であると反論しています。

「一説によると私は『危険な思想家』だそうである。名前だけきくとカッコいいようだが、そういう説をなす人の気持は、体制側の思想家というほどの意味で、政府御用達の思想家というほどの呼称であろう。日本における危険の中心は政府であり、どんな思想家の危険性だって、権力の危険性に及ぶ筈はなく、いわばその危険性の戯画にすぎぬであろう」 ※2

この言葉は、真の危険は、個々の思想家ではなく、政府そのものが持つ権力にあるという三島の視点を明確に示しています。彼は、権力の中枢が抱える危険性を常に意識し、批判的な目を向けていたことがわかります。これは、権力に対するチェック機能を常に働かせるべきだという、現代社会においても重要なメッセージと言えるでしょう。

結論:三島由紀夫の言葉が示す現代への示唆

三島由紀夫の政治に関する言葉は、55年の時を経た現代においても、その鋭さを失っていません。政治が国民の「胃痛」となり、リーダーシップが問われる時代に、彼の「政治的危機」に対する警鐘や、権力そのものが持つ危険性への指摘は、私たちに多くの示唆を与えます。彼の思想は、単なる過去の遺物ではなく、今日の日本社会が直面する課題を深く理解するための重要な視点を提供していると言えるでしょう。

参考文献

- ※1, ※2: 『三島由紀夫の言葉 人間の性』