政府が7兆円を超える巨額予算を投じたこども家庭庁は、期待とは裏腹に国民から「解体すべき」との厳しい声に直面しています。特に、担当大臣である三原じゅん子氏の不適切な行動が報じられ、批判の的となっています。大臣就任以降、少子化対策という喫緊の課題に対し、その取り組みは効果が疑問視されるものばかりであるとの指摘が出ており、巨額の税金が投入されているにもかかわらず、国民の不満は募る一方です。この背景には、大臣自身の振る舞いと、こども家庭庁が進める主要な政策に対する根強い懸念があります。

三原大臣の「禁足破り」美容クリニック訪問の詳細

三原じゅん子内閣府特命担当大臣(こども政策、少子化対策担当)を巡っては、辞任を求める騒ぎにまで発展しています。発端となったのは、国会審議や採決に備え、議員が国会周辺での待機を命じられる「禁足」が出されていた日に、大臣が国会を抜け出して美容整形クリニックを訪れていたと一部週刊誌が報じたことです。禁足とは、重要な局面で議員がいつでも対応できるよう待機する重要な措置であり、そのような時に3時間もかけて自身のアンチエイジングに時間を費やしていた行為は、国民感情として受け入れがたいものでした。この行動は、7.3兆円もの予算を持つこども家庭庁を率いる大臣として、その職責の重さを軽視しているのではないかという疑念を生んでいます。2024年の出生数が過去最低の70万人を割り込むという危機的な状況下で、少子化対策は一刻の猶予も許されないにも関わらず、大臣の行動とその後の釈明は国民の信頼を損なう結果となりました。

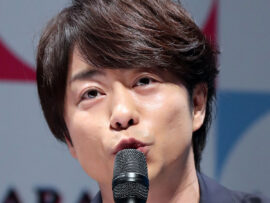

三原じゅん子内閣府特命担当大臣の肖像。石破内閣で初入閣。元女優として知られる貫禄ある様子。

三原じゅん子内閣府特命担当大臣の肖像。石破内閣で初入閣。元女優として知られる貫禄ある様子。

「独身税」と批判される「子ども・子育て支援金制度」

こども家庭庁が少子化対策の目玉として2026年から導入を目指している「子ども・子育て支援金制度」は、「独身税」という揶揄を込めた呼び方で国民から強い批判を浴びています。この制度は、子どもがいない独身者や夫婦も含め、全ての実質的な金銭的負担を子育て支援のために求めるというものです。この支援金は、医療保険制度を通じて国民全体から一律に徴収される仕組みであり、年齢や家族構成に関わらず全ての公的医療保険加入者が支払いの対象となります。そのため、子育てをしていない人々、特に独身者からは「なぜ自分たちが子育て支援のために負担しなければならないのか、これは不公平だ」という不満の声が噴出しています。三原大臣は、「独身税」という呼称は間違っていると反論していますが、既に7兆円もの巨額予算がある中で、なぜ更なる財源を国民から徴収する必要があるのかという疑問は解消されていません。この莫大な予算を有効活用できていないのであれば、いっそこども家庭庁自体を解体し、その財源を子育て支援に直接充てるべきだという指摘が出るのも無理からぬ状況です。

少子化対策への効果は限定的か?専門家の声

現在、三原大臣が主導して進められている主な少子化対策としては、児童手当の支給拡充や育児休業制度の柔軟化、そして保育士の待遇改善などが挙げられます。しかし、永田町関係者からは、「これらの対策は、根本的な少子化に歯止めをかけるための『特効薬』とは言えないものが多い」との厳しい見方が出ています。出生数の減少に歯止めがかからない現状を見ると、既存の政策の延長線上の対策だけでは、問題解決には繋がらないのではないかという懸念が高まっています。巨額な予算が投入されているにもかかわらず、国民が効果を実感できず、むしろ新たな負担を強いられる可能性に反発している現状は、政策立案とその実行、そして国民への説明責任において、こども家庭庁と担当大臣が重大な課題を抱えていることを示しています。

結論

三原じゅん子大臣の国会中の不適切な行動は、国民からの信頼を損ない、こども家庭庁の運営に対する疑念を深める結果となりました。加えて、7兆円超の予算を投じながらも、「独身税」と批判される「子ども・子育て支援金制度」に見られるように、その政策の実効性や公平性に対する国民の不満は高まっています。少子化という国家的な危機に直面する中、大臣の職務遂行能力と、こども家庭庁が進める政策の抜本的な見直しが、今まさに求められています。巨額な税金がより効果的に、そして国民の納得を得られる形で少子化対策に充てられるよう、政府には透明性のある説明と迅速な対応が強く望まれます。