多くの日本人にとって、もはや食卓から遠い存在となった『脱脂粉乳』。しかし、酪農業界が抱える余剰問題の解決策として、そして様々な分野での新たな可能性を秘めた素材として、今、この「見えない副産物」に再び光が当たっています。果たして脱脂粉乳は、苦境に立つ酪農家や乳業メーカーの救世主となり得るのでしょうか。その現状と未来を探ります。

「生乳からわずか5%」バター製造が招く脱脂粉乳の増加

栃木県那須町の『森林ノ牧場』で飼育されるジャージー牛の群れ

栃木県那須町の『森林ノ牧場』で飼育されるジャージー牛の群れ

栃木県那須町に位置する『森林ノ牧場』では、50頭ものジャージー牛を飼育し、搾乳から乳製品の加工、販売・出荷までを一貫して行っています。ここでバターを製造する過程で、一般にはあまり知られていない事実があります。

牧場で搾乳された生乳の大きな容器と、そこから作られるバターがわずか5%であることを示す図

牧場で搾乳された生乳の大きな容器と、そこから作られるバターがわずか5%であることを示す図

(山本真帆記者) 「ズラリと並んだ、たくさんの生乳。ここから取れるバターの量は、たったの5%です」

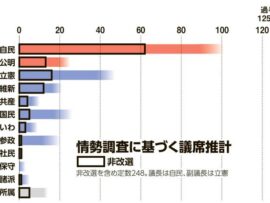

生乳を100リットル使用してバターの元となる生クリームを製造しようとした場合、約10リットル分しか作ることができません。では、残りの生乳はどうなるのでしょうか?

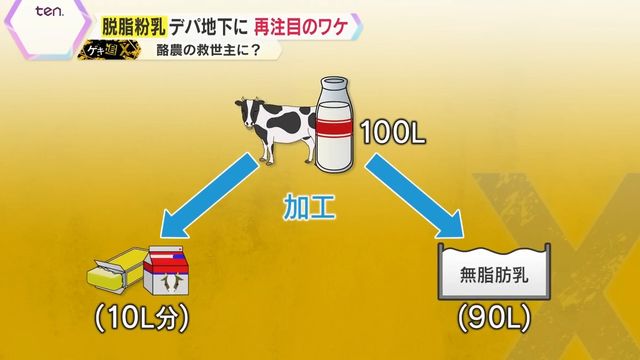

バター製造後に大量に残る無脂肪乳の様子

バター製造後に大量に残る無脂肪乳の様子

(『森林ノ牧場』マネジャー・菅野俊昭さん) 「生乳の約9割が、無脂肪乳になります」

『無脂肪乳』とは、生乳からバターとなる脂肪分が取り除かれたものです。栄養価は牛乳と同程度でカロリーも低いものの、菅野さんは「無脂肪乳は使い道が少ないので、そもそもの需要があまりないのではないかと思います」と話します。この無脂肪乳をさらに加工すると、『脱脂粉乳』になります。

生乳からバターを生産する過程で、脱脂粉乳が大量に生成される仕組みを図解したもの

生乳からバターを生産する過程で、脱脂粉乳が大量に生成される仕組みを図解したもの

つまり、「バターを多く作れば作るほど、需要が少ない脱脂粉乳も多く生成される」という構造が、酪農業界の大きな課題となっています。

需給バランスの課題:過去の経緯と現代の在庫問題

脱脂粉乳は、常温保存が可能で日持ちし、たんぱく質をはじめとする豊富な栄養分を含んでいます。この特性から、

戦後の日本で学校給食として子供たちに提供された脱脂粉乳と牛乳瓶

戦後の日本で学校給食として子供たちに提供された脱脂粉乳と牛乳瓶

第二次世界大戦後には、ユニセフなどの支援団体によって学校給食として子どもたちに提供され、栄養補給に大きな役割を果たしました。しかし、その後、味の優れた牛乳の生産量が増加するにつれて、脱脂粉乳が注目される機会は減少していきました。

脱脂粉乳から牛乳へと人々の嗜好が変化していく様子を象徴する画像

脱脂粉乳から牛乳へと人々の嗜好が変化していく様子を象徴する画像

近年、この脱脂粉乳の在庫量が問題となり、多くの酪農家や乳業メーカーが頭を抱えています。

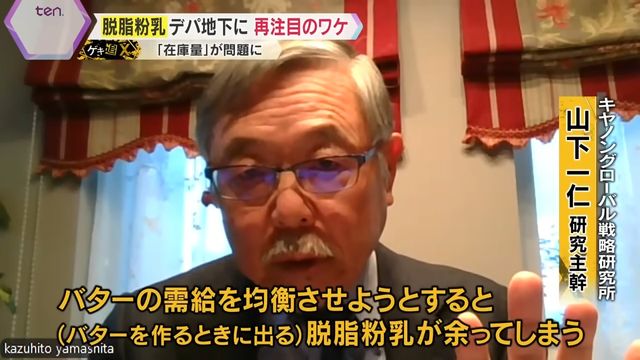

キャノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹が脱脂粉乳の在庫問題について解説する様子

キャノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹が脱脂粉乳の在庫問題について解説する様子

キャノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は、この問題の背景には2014年頃からの“バター不足”が関係していると指摘します。「バターの需要を均衡させようとすると、バターを作る際に出る脱脂粉乳が余ってしまいます。一気に生産したのではなくて徐々に増やした結果、2021年には9.8万トンと、脱脂粉乳の在庫量がとんでもないところまで増えました」と、需給バランスの難しさを語っています。

酪農業界の救世主へ:脱脂粉乳の新たな価値と活用事例

バター生産で生じる余剰脱脂粉乳の活用に光が当たる様子

バター生産で生じる余剰脱脂粉乳の活用に光が当たる様子

長らく「余剰物」として認識されてきた脱脂粉乳ですが、近年、その秘められた栄養価と機能性に着目し、様々な分野で新たな活用方法が模索され始めています。

食品分野では、高タンパク質で低カロリーという特性から、プロテインサプリメント、栄養強化食品、健康志向のスイーツやパンの材料として再注目されています。特に、乳由来の豊かな風味は、アイスクリームやヨーグルトなど、既存の乳製品をさらに豊かにする可能性を秘めています。

非食品分野への広がりも見られます。食料以外では、化粧品や医薬品の原料、さらにはバイオプラスチックや繊維素材など、工業用途での研究開発も進んでいます。これにより、これまで廃棄されることもあった大量の無脂肪乳に新たな経済的価値が生まれ、酪農業界全体の持続可能性向上に貢献することが期待されています。

まとめ

『脱脂粉乳』は、かつては給食の定番であったものの、現代ではその存在が薄れていました。しかし、バター製造の副産物として発生する大量の無脂肪乳(ひいては脱脂粉乳)は、酪農家にとって深刻な在庫問題を引き起こしています。この課題に対し、脱脂粉乳が持つ高い栄養価と多様な機能性が再評価され、食品から工業製品に至るまで、新たな活用分野が次々と開拓されています。

脱脂粉乳は単なる副産物ではなく、酪農業界の安定と持続可能性を支える貴重な「資源」へと変貌を遂げつつあります。この「見えない救世主」への注目は、日本の酪農業の未来を明るく照らす光となるでしょう。

参考文献: