長年にわたり多くの受験生や保護者から信頼されてきた大学案内『大学図鑑!』が、今年も最新情報を携えて発売されました。現役学生やOB・OG、5000人を超える「生の声」に基づいて作られるこの書籍は、大学選びの羅針盤として広く活用されています。本記事では、最新版『大学図鑑!2026』と2006年版『大学図鑑!2007』のデータに基づき、関西の私立大学、特に「関関同立」と呼ばれる主要大学の序列がこの20年間でどのように変化したのか、その実態を深掘りします。

関西における国公立大学の揺るぎない存在感

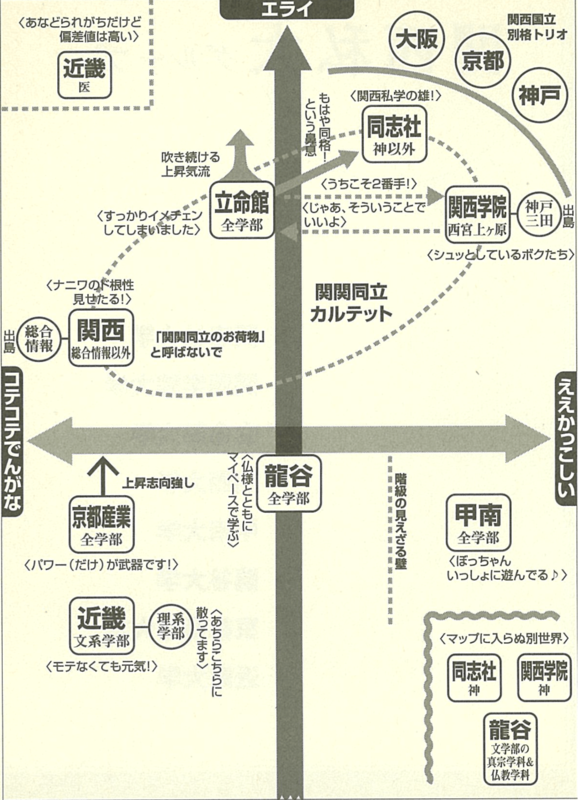

関西圏の大学勢力図を語る上で、まず認識すべきは国公立大学への圧倒的な信仰の強さです。特に京都大学、大阪大学、神戸大学の「関西国公立御三家」は別格扱いされており、その中でも京大が阪大を、阪大が神大を上回る明確なヒエラルキーが存在します。近年では大阪公立大学もこのグループに加わり、その存在感は増す一方です。この強固な国公立信仰は、私立大学の序列にも大きな影響を与えています。

同志社大学の「圧倒的No.1」は健在か?

そんな関西の大学市場において、私立大学のトップとして揺るぎない地位を確立しているのが同志社大学です。関西を飛び出し、西日本全体で見ても「圧倒的No.1私立」と言えるその立ち位置は、20年という歳月を経ても変わることはありません。『大学図鑑!』のデータでも、今も昔も同志社大学がトップに君臨し続けています。

その「圧倒的」という感覚が、関東の私立大学と比較してより強く感じられるのには明確な理由があります。関東には早稲田大学と慶應義塾大学という、互いに拮抗するトップ私立が存在しますが、関西にはそれに匹敵するライバルがいないため、同志社大学が唯一無二の存在として突出しているのです。この「ライバル不在」が、同志社大学の絶対的な地位をより一層際立たせています。

関西の大学序列を解説する『大学図鑑!』のイメージ画像

関西の大学序列を解説する『大学図鑑!』のイメージ画像

関関同立「2番手争い」の激化と地域特性

一方で、同志社大学に続く2番手グループにはこの20年間で大きな変化が見られます。20年前の『大学図鑑!』では、立命館大学と関西学院大学がほぼ同列の2番手として並べられていました。しかし、現在の『大学図鑑!』では、ここに「関西大学」も加わり、3校が並ぶ形で2番手グループを形成しています。わずかながら立命館大学がやや優位な印象を与えるものの、他の2校との間に大きな差はつけていません。

この3校の間には偏差値的な差異は存在しますが、各地域での存在感や人気度を考慮すると、いずれかの大学が著しく序列を落とすとは言い難い状況です。さらに重要なのは、それぞれの大学が大阪(関西大学)、京都(立命館大学)、兵庫・滋賀など(関西学院大学)と、かなり地域色が強く出ている点です。この地域性が、偏差値以上に「自分に合うか合わないか」という要素が大学選びに大きく影響する要因となっており、受験生が自身の環境や将来の展望に合わせて選択する必要性を高めています。

この変化は、単なる偏差値競争だけでなく、各大学が持つ個性や地域との結びつきがより重視されるようになった現代の大学選びの潮流を反映していると言えるでしょう。

まとめ

この20年間で、関西の大学序列は国公立大学の強固な地位と同志社大学の揺るぎないトップの座は維持されつつも、その下の私立大学群、特に「関関同立」の2番手争いには顕著な変化が見られました。立命館大学、関西学院大学に加え、関西大学が有力な2番手として位置づけられるようになり、この3校が持つ地域性や個性によって、受験生の選択肢はより多様化しています。

大学選びはもはや単純な偏差値だけでなく、学習内容、校風、立地、そして自身の将来像に「フィットするかどうか」が極めて重要になっています。最新の『大学図鑑!』は、このような多角的な視点から大学を比較検討するための invaluable な情報を提供し続けています。

参考文献:

- 『大学図鑑!2026』 (2025年1月執筆、ダイヤモンド・オンライン)

- 『大学図鑑!2007』 (2006年1月執筆、ダイヤモンド・オンライン)

- Yahoo!ニュース: 関関同立は20年前と変わったのか (Original article source)