太平洋戦争は、旧日本軍による真珠湾攻撃を契機に幕を開けました。この奇襲作戦を指揮したのが、連合艦隊司令長官・山本五十六です。「軍神」とまで称されたその人物の死に際しては、歴史家の間でいまだ不可解な点が存在すると言われています。本稿では、ノンフィクション作家・保阪正康氏の著書『昭和陸軍の研究 上』(朝日文庫)から、彼の最期に繋がる重要な作戦とその背景にある陸海軍の葛藤に焦点を当て、その真実に迫ります。

八十一号作戦:海軍の惨敗と陸軍の不信感

昭和18年(1943年)2月27日、大本営政府連絡会議の終了後、「八十一号作戦」が発動されました。この作戦は、東部ニューギニアへ侵攻するアメリカ軍の攻撃を迎撃するため、日本軍が実施した補給作戦です。東部ニューギニアをアメリカ軍に奪われることは、将来的なラバウルへの進出を許すことに繋がりかねず、日本軍にとって極めて重要な意味合いを持っていました。

しかしながら、兵員(第百十五連隊など約6900人)、軍需品、兵器、食糧などを輸送する船団は、アメリカ軍の執拗な攻撃に晒され、東部ニューギニアへの上陸を阻まれました。結果として、3664人もの兵員と大量の軍需品、兵器が海中に没するという壊滅的な打撃を受け、「八十一号作戦」はあまりにも惨めな敗北に終わったのです。この惨状は、陸軍側に海軍の軍事力に対する深い疑念を抱かせることになりました。陸軍は、兵員や軍需品の輸送船があまりにも容易にアメリカ軍の攻撃に屈することに苛立ちを募らせたのです。この事態を受け、陸海軍双方の統帥部の幕僚たちは、相互の意思疎通の必要性を強く認識し、まずは南東方面での具体的な作戦計画について協議しました。これにより、3月25日に「南東方面作戦陸海軍中央協定」が締結されるに至ります。

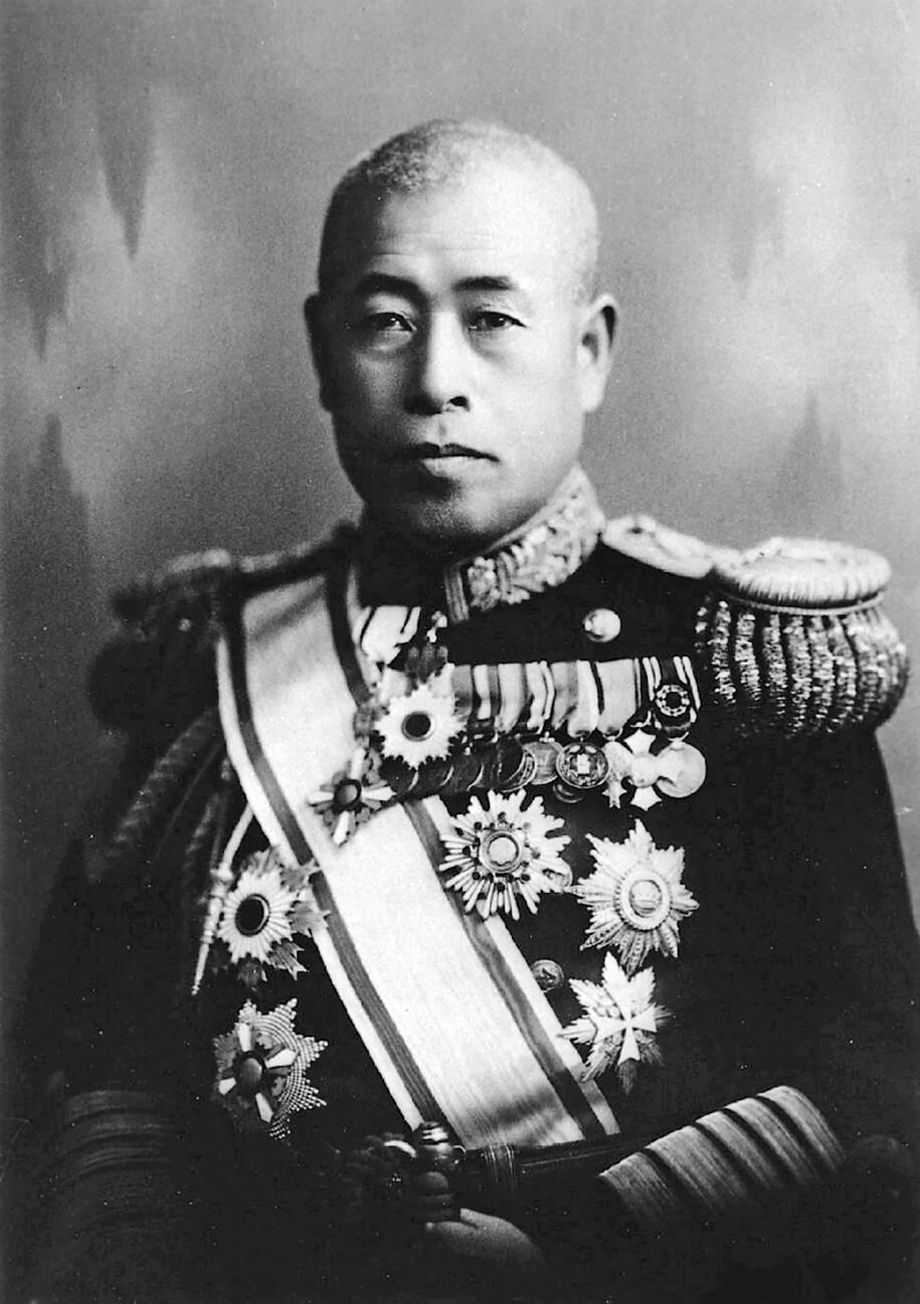

太平洋戦争開戦を指揮した連合艦隊司令長官、山本五十六の威厳ある肖像

太平洋戦争開戦を指揮した連合艦隊司令長官、山本五十六の威厳ある肖像

い号作戦:山本五十六の決意と陸海軍の対立

この「南東方面作戦陸海軍中央協定」には、連合艦隊司令長官・山本五十六の強い要望が盛り込まれていました。それは、ソロモン方面のアメリカ軍航空基地や艦船を攻撃し、アメリカ軍の爆撃戦力に決定的な打撃を与えるという一項です。山本は、何としてでもラバウルを死守しなければならないという強い危機感を抱いていました。この作戦こそが、後に「い号作戦」と名付けられることになります。

「い号作戦」は、4月5日から10日にかけてソロモン方面(特にガダルカナルの航空基地)を攻撃する「X戦」と、4月11日から20日にかけて東部ニューギニアのポートモレスビーを攻撃する「Y戦」という二つの段階に分けられました。山本はこの作戦の遂行を直接見届けるため、トラック島に停泊していた連合艦隊旗艦「武蔵」に置かれた連合艦隊司令部を、前線に近いラバウルへと移しました。

山本は、アメリカ軍の反攻を阻止するためには、この「い号作戦」を成功させる以外に道はないと考えていました。もしこの作戦が失敗に終われば、日本軍は南東方面における主導権を完全に失うという強い危惧を抱いていたのです。加えて、当時の陸軍幕僚が海軍に対して批判的な言動を繰り返していたことに対し、山本には陸軍への強い対抗意識と不快感があったことも、この作戦にかける並々ならぬ決意の背景にあったと推測されます。

結論

「八十一号作戦」の悲劇的な失敗を経て、山本五十六は「い号作戦」に全てを賭けました。それは、単なる軍事作戦に留まらず、陸軍からの不信感を払拭し、日本軍の南東方面における命運を左右する極めて重要な局面でした。この作戦の成否が、その後の彼の運命、そして太平洋戦争の行方に深く関わっていくことになるのです。

参考文献:

- 保阪正康 著 『昭和陸軍の研究 上』 朝日文庫