近年、訪日外国人の増加や在留外国人の定着に伴い、外国籍ドライバーが関わる交通事故が日本国内で急増しています。2024年には、外国籍運転者による事故が7,286件にも上り、その中で「言葉が通じない」「任意保険に入っていない」といった問題により、被害者が十分な補償を受けられず、「泣き寝入り」を余儀なくされる深刻なケースが社会問題となっています。万が一の事態に備え、自身の身と財産を守るための具体的な対処法を知っておくことは非常に重要です。この記事では、外国人ドライバーとの交通事故で被害者が直面する「3つの絶望」と、無保険事故でも賠償金を確保するための「7つの救済策」について詳しく解説します。

外国人ドライバーとの事故で被害者が直面する「3つの絶望」

外国人ドライバーが加害者となる交通事故は、通常の事故とは異なる困難を伴うことが多く、被害者が「絶望」と感じる状況に陥る可能性があります。日本国内で発生した事故には日本の法律が適用されますが、十分な補償を受けられないままに終わるケースが少なくありません。

1. 加害者の逃亡・帰国リスク

加害者が外国人の場合、事故後に本国へ帰国してしまうリスクがあります。一旦帰国されてしまうと、示談交渉や損害賠償請求は極めて困難となり、連絡が途絶えてしまう可能性が高いです。国際的な法的手続きは複雑で時間も費用もかかるため、事実上、補償が受けられなくなることがあります。

2. 任意保険未加入による補償問題

日本人の自動車任意保険加入率は88.7%ですが、外国人ドライバーの中には任意保険に未加入のまま運転しているケースも少なくありません。裁判所に損害賠償請求が認められても、加害者に支払い能力がなければ、十分な補償を受けることはできません。これにより、被害者は多大な経済的負担を強いられることになります。

3. 言葉の壁と身元確認の困難さ

加害者が日本語を理解できない場合、「言葉の壁」が大きな障害となります。事故状況の確認や身元の特定がスムーズに進まず、その後の交渉も停滞しがちです。特に、加害者が任意保険に未加入で直接本人と交渉する必要がある場合、被害者側の精神的・時間的負担は非常に大きくなります。

自動車の運転席からの視点。任意保険未加入問題を示唆する

自動車の運転席からの視点。任意保険未加入問題を示唆する

無保険事故でも諦めない!賠償金を確保するための「7つの救済策」

加害者が外国人で任意保険に加入しておらず、本人からの損害賠償も難しい場合でも、以下に示すような方法で補償を受けられる可能性があります。一人で抱え込まず、弁護士や保険会社に早めに相談することが肝要です。

1. 加害者が加入している自賠責保険の保険会社に補償を求める(被害者請求)

日本ではすべての自動車に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務づけられています。もし加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者自身がその自賠責保険会社に直接補償を請求することが可能です。これを「被害者請求」と呼びます。加害者本人と直接交渉するよりも、相手方の自賠責保険会社が窓口となるため、スムーズな補償が期待できます。ただし、自賠責保険の補償対象は人身傷害(死亡、後遺障害、ケガ)に限定され、車両の修理費などの物損は補償されません。また、これは交通事故被害者への最低限の補償を目的とした制度であり、支払限度額は一般的な任意保険に比べて低いため、十分な補償が得られない可能性もあります。

自賠責保険・共済による損害賠償補填の支払限度額(被害者1人につき)

- 死亡による損害:最高3,000万円

- 後遺障害による損害:最高4,000万円~75万円(後遺障害等級による)

- 傷害(ケガ)による損害:最高120万円

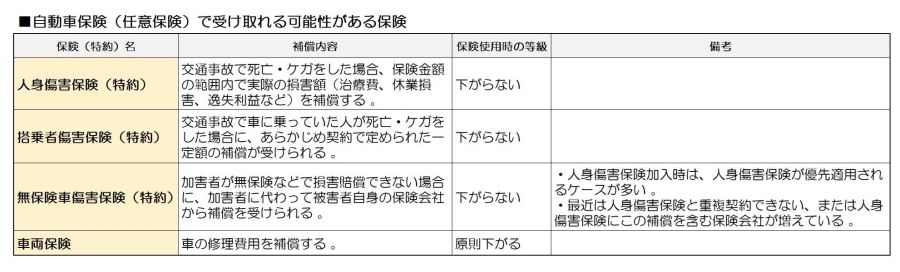

2. 自分が加入している保険から保険金を受け取る

被害者自身が自動車保険(任意保険)に加入している場合、以下のような保険から保険金を受け取れる可能性があります。加入している保険会社や保険代理店に連絡し、自身の契約内容を確認しましょう。

- 人身傷害保険:過失割合に関わらず、自身の治療費や休業補償などが支払われます。

- 搭乗者傷害保険:契約車両に搭乗中の事故による傷害を補償します。

- 無保険車傷害保険:加害者が無保険の場合、自身の死傷に対する損害を補償します。

- 弁護士費用特約:弁護士に相談・依頼する際の費用を補償します。これにより、加害者との交渉や法的手続きを弁護士に任せることができます。

自動車保険の他にも、被害者自身が生命保険、医療保険、傷害保険などに加入していれば、その保険からも保険金が支払われる可能性があります。支払い対象となるか判断に迷う場合でも、まずは加入している保険会社に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。

自動車保険の書類を確認する手元

自動車保険の書類を確認する手元

3. 政府保障事業に補償を請求する

加害者が自賠責保険にすら加入していない、あるいは加害者が特定できない(ひき逃げなど)場合で、損害賠償金を受け取れない被害者を救済するための国の制度が「政府保障事業(自動車損害賠償保障事業)」です。この制度は、自賠責保険と同等の損害を国が填補するものです。

補償対象は自賠責保険と同様に「自動車事故による人身傷害」に限られ、損害賠償金の支払いも自賠責保険の支払基準に準じて行われます。ただし、健康保険や労災保険などの社会保険からの給付、または被害者自身の任意保険から補償を受けられる場合は、その金額が差し引かれます。政府保障事業は、あくまで他の手段で補償を受けられない場合の「最終手段」として位置づけられています。請求は、自賠責保険を取り扱う損害保険会社(共済組合)に対して行い、特に希望がなければ自身が契約している損害保険会社に問い合わせるとよいでしょう。保険代理店では請求を受け付けていませんので注意が必要です。

結論

外国人ドライバーとの交通事故は、言語や保険の有無、加害者の逃亡リスクなど、被害者にとって予期せぬ困難をもたらす可能性があります。しかし、日本には自賠責保険の被害者請求、自身の任意保険の活用、そして政府保障事業といった複数の救済策が存在します。これらの制度を理解し、万が一の際に適切に対応することで、泣き寝入りせずに正当な補償を求める道が開かれます。交通事故に巻き込まれた際は、一人で悩まず、早期に専門家(弁護士や保険会社)に相談し、自身の保険加入状況を今一度確認することをお勧めします。

参考文献

- 損害保険料率算出機構・2024年3月末時点のデータ

- 法の適用に関する通則法第17条